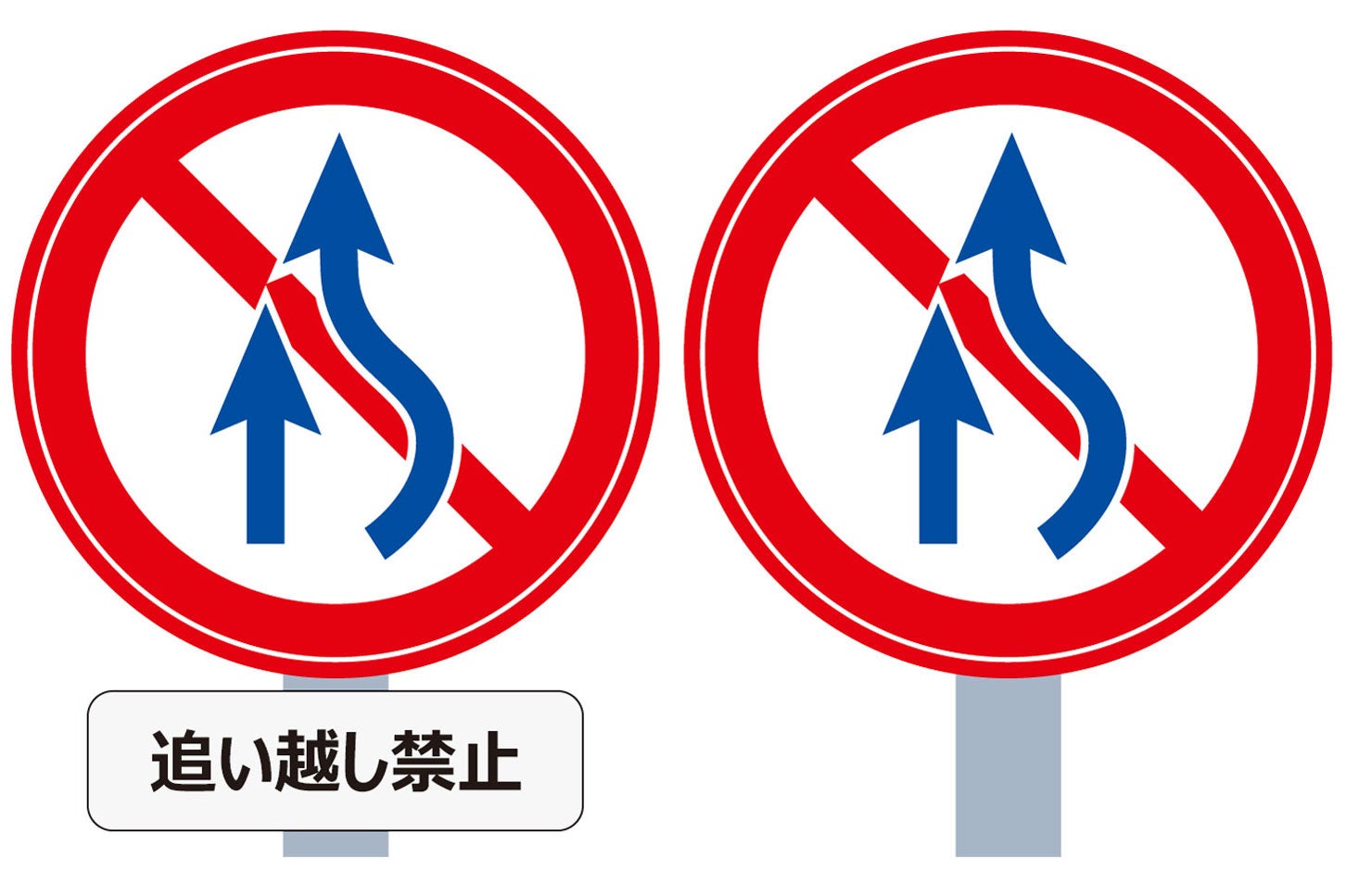

追い越し禁止の標識は2種類あるって知ってる? 補助標識ありとなしの違いを解説。

道路標識のなかには、見た目や意味が似ていて混同しやすいものがあります。追い越し禁止の標識は代表的な例で、補助標識ありとなしでは、意味するところが違います。どのような違いがあるのでしょうか。

この記事をシェア

追い越し禁止の標識「補助標識」の有無に注意!

補助標識ありとなし2種類の「追い越し禁止」の標識がある。

道路標識のなかには、見た目が似ていて混同しやすいものも少なくありません。なかでも、「追い越し禁止」の標識は、その代表的な例でしょう。

追い越し禁止の標識には、丸い部分に青い矢印が2本描かれていて、右側の矢印が大きくカーブして左側の矢印を追い越す様子が表現されています。さらに、中央には赤の斜線が引かれており、その行為が禁止であることが明確に示されています。

ただし追い越し禁止の標識には、「追い越し禁止」と書かれた補助標識の「あり」「なし」の2種類が存在していて、その意味するところが違います。

「補助標識あり」の場合、その道路が対向車のいない見通しの良い直線であっても、先行車を追い越す行為は認められません。追い越し行為そのものが禁止されているのです。

「補助標識なし」の場合、追い越し自体は禁止されておらず、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表しています。

一見すると同じデザインにもかかわらず、補助標識の有無で意味が変わるというわけです。

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、追い越しの際に道路の右側部分にはみ出して通行することを禁止するものです。この標識が設置されている場合、たとえ前のクルマが低速走行していても、道路の右側にはみ出しての追い越しはできません。

つまり、前者は追い越し行為そのものを禁じるのに対し、後者は追い越しの「方法」を制限している点が異なるのです。

また、上述した2つの行為に違反した場合は「追い越し違反」となり、違反点数2点に加えて、普通車の場合は9000円の反則金が科せられます。

なお、標識の設置された場所を含め、以下の場所での追越しは道路交通法第30条で禁止されています。

【追越し禁止場所一覧】

①標識により追越しが禁止されている場所

②道路の曲がり角付近

③上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂

④トンネル内(車両通行帯のある場合は除く)

⑤交差点とその手前から30メートル以内の場所

(優先道路を通行している場合を除く)

⑥踏切とその手前30メートル以内の場所

⑦横断歩道、自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所

追越しを「される」側にもルールがある

「追い越し禁止」は、この補助標識がない場合「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」になる。

ちなみに追越しを「される」側にもルールがあり、道路交通法第27条には以下のようなことが示されています。

【追い越される側のルール】

①車両は他の車両に追越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけない。

②追越しに十分な余地がない場合は、追越しをされる車両はできるだけ左に寄り、進路を譲らなければならない。

追越しは危険を伴う運転であるため、される側も十分注意することが必要です。自車を追い越そうとしている車両に気づいた時は、安全な範囲内で進路を譲るようにしましょう。

追い抜きと追い越しは似て非なるもの

横断歩道などの手前から30m以内の場所では、追い越しと追い抜きは禁止されている。

また、「追い越し」と名前が似ていて混同しやすい行為に「追い抜き」があります。

追い抜きは、道路交通法では明確に規定されていませんが、一般的には進路変更を伴わず、同じ車線内で先行車の横を通過して前に出る行為を指します。これは主に、追い越しとの区別のために使用されている言葉です。

追い抜きは追い越しとは異なり、比較的安全な場面で実行されることが多いですが、警察庁の資料「交通の方法に関する教則」の第5章第3節では、「横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません」と明記されています。

追い抜きに関する罰則は定められていませんが、先行車の横に並んだ際に死角ができるなど危険を伴うため、混雑した道路や歩行者・自転車が多く通る道路などでは控えたほうがいい行為でしょう。

このように「追い越し」と「追い抜き」には、いろいろなルールが設けられています。それぞれの標識や言葉の意味を理解して、より安全な運転を心がけましょう。

記事の画像ギャラリーを見る