静岡と兵庫は昭和時代の信号機がまだ現役!? もはや奇跡、現存する日本最古の信号機がエモい! 【信号機マニア・丹羽拳士朗の偏愛日記 #6】

北は北海道から南は沖縄まで、全国の珍しい信号機を訪ね歩いて20年の信号機マニア・丹羽拳士朗さんによる連載第6回目。今回は日本最古の信号機が登場!

この記事をシェア

日本最古の信号機はいつのもの!?

全国の信号機は新しいLED信号機に更新されつつある。そのため、昭和40年代~50年代前半の古い信号機は淘汰されつつある。それどころか更新の進む都道府県では、全体の9割以上がLED信号機となっているところもある。

しかし、更新の遅い静岡県や兵庫県などには、数は多くはないものの、未だに昭和40年代の信号機が残存している。

今回は2025年3月現在、残存する信号機の中で最も古い車両用の信号機と歩行者用の信号機を紹介しよう。

【最も古い車両用の信号機 「静岡県袋井市川井「袋井中学校北」交差点】

静岡県袋井市川井「袋井中学校北」交差点」の信号機。

2025年3月現在最も古い車両用の信号機は、静岡県袋井市川井「袋井中学校北」交差点にある小糸工業製の信号機だ。

製造年月は昭和46年(1971年)4月製。昭和40年代まで盛んに設置された(東京都など一部地域では昭和53年頃まで)この信号機は通称「角形灯器」と呼ばれるもので、その名のとおり角ばったかたちをしているのが特徴だ。

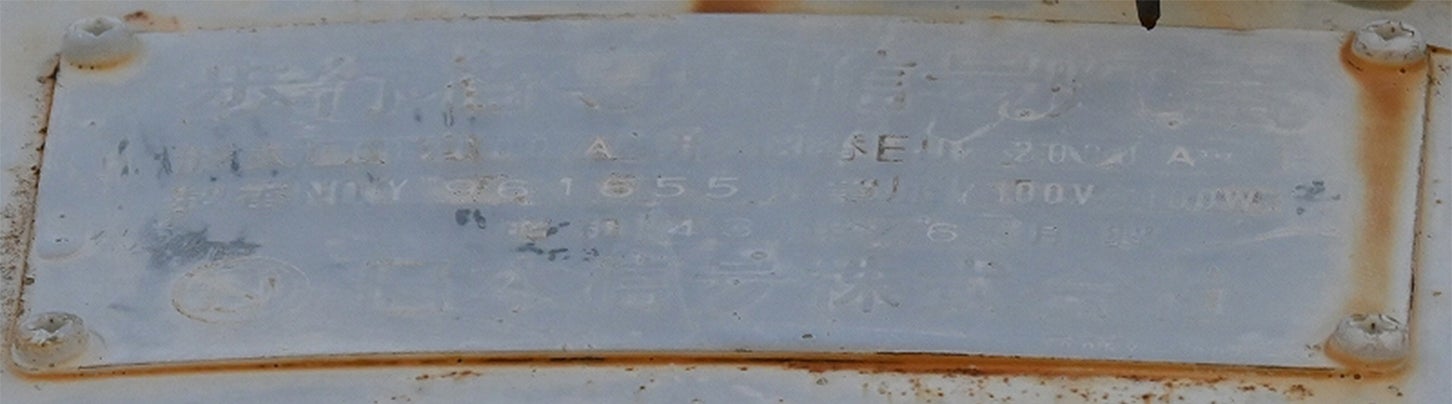

cap:製造年月日には昭和71年4月製とある。

さらに目を凝らしてみてほしい。よく見ると、白っぽい塗装の剥げたところに緑っぽい塗装が見え隠れしている。実はこれ、昭和40年代くらいまで、信号機は標準で緑色に塗装されていたことの名残で、現在の標準である白色に上塗りされたことが想像される。

信号機の寿命は30年程度と言われる。すでに54年もの年月が経過しているこの信号機は、通常の2倍ほど使用されていることになる。これはかなりの長寿灯器と言えるだろう。

しかも古い信号機の割には綺麗に残存していて視認性も悪くない。いつまで残るのか今後の動向を注視していきたいところだ。

ちなみに昭和46年製の車両用の信号機は兵庫県尼崎市にもあるが、そちらは昭和46年“10月”製となっており、静岡県袋井市のこの信号機のほうが半年ほど古い。

【最も古い歩行者用の信号機 「兵庫県神戸市相生町「JR神戸駅前」交差点】

兵庫県神戸市相生町「JR神戸駅前」交差点にある信号機。

次に紹介するのは最も古い歩行者用の信号機だ。こちらは兵庫県神戸市の中心部で主要駅のひとつJR神戸駅前にある。日本信号製で製造年月は昭和43年(1968年)6月製。設置されてからなんと57年も経過している。

神戸の中心地に堂々と残る日本最古の歩行者用信号機。

この灯器は通称「弁当箱歩灯(歩灯は歩行者用の信号灯器のこと)」と呼ばれている。分厚くまるで弁当箱のようにみえるからだ。神戸駅前のこの灯器は、その中で最も古い世代のもので、青の庇が赤の庇より短くなっているのが特徴だ。

なお全国的に車両用信号機より歩行者用信号機のほうが、やや更新が遅い傾向にある。そのため古い灯器も歩行者用信号機のほうが残っている傾向だ。しかし、さすがに昭和40年代前半の灯器はほとんど残っていない。

そういった意味でも、大都会神戸市の中心部でありながら、昭和43年製の歩行者用信号機が残っているのは奇跡といっても過言ではないだろう。

製造年月日は経年劣化で読みにくい。

ちなみに信号機のレンズ部だけは新しいものに更新されており、視認性はまったく問題はない。この灯器もいつまで活躍してくれるのか気になるところである。

古い信号機がなくなっていくのは時代の流れではあるが、信号機マニアとしては寂しいところである。筆者はなくなる前に満足いくまでじっくり撮影していきたい所存だ。

記事の画像ギャラリーを見る