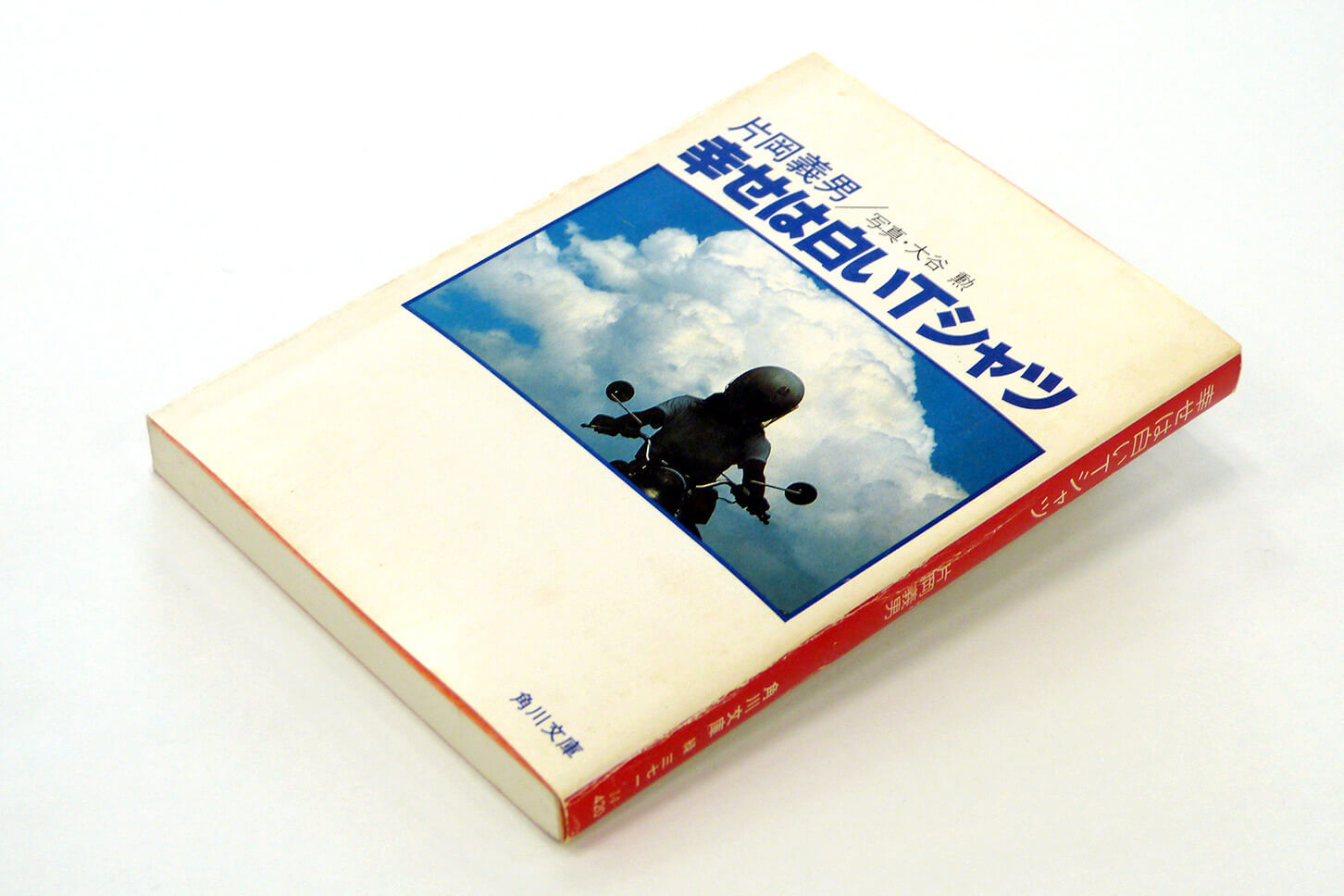

片岡義男の「回顧録」#5──『幸せは白いTシャツ』とCB450

片岡義男が語る、1970~80年代の人気オートバイ小説にまつわる秘話。第5回は『幸せは白いTシャツ』とCB450です。

この記事をシェア

オートバイでひとり日本を一周した旅の手記を、三好礼子さんは『ミスター・バイク』というオートバイ雑誌に連載していた。それを僕は読んでいた。記事の冒頭に三好さんの小さな写真が白黒で掲載されていた。その写真を見て、よし、彼女にしよう、と僕はきめた。この顔なら大丈夫だ、と僕は判断したからだ。きわめて僕らしい判断のしかただ。それゆえに、と言っていいだろう、『幸せは白いTシャツ』の写真を撮るいきさつを、かなりのところまで僕はいまも記憶している。

彼女にしよう、ときめた上で、『ミスター・バイク』に彼女の連絡先を教えてもらい、僕が電話をした。当時の彼女は芸術大学でアルバイトをしていた。そこに僕が電話をしたのだ。頼みたい仕事の内容を僕は説明したが、伝わったかどうか。とにかく会うことになり、当時は頻繁に使っていた九段下のグランド・パレスというホテルのティー・ラウンジで落ち合うことにした。

写真家は大谷勲さんにきめていた。だから彼と、角川文庫の担当編集者の三人で待っていたところへ、三好さんがあらわれた。仕事の内容を僕はふたたび説明し、彼女は承諾してくれた。写真家の意見を求めると、写真家としてはなにひとつ文句ありません、という答えだった。彼女がモデルを務めてくれるなら、いい写真が撮れる、という意味だ。

撮影チームを作って有明からフェリーで高知へいき、何日かにわたって撮影はしたのだが、東京に帰ってからの判断では、これは失敗だ、ということになった。だからチームを作りなおして、もう一度、高知へいった。大谷さんのアシスタントはじつに優秀であり、フォルクスワーゲンのマイクロ・バスを普段の足に使っていた男性が、それを撮影車にしてドライヴァーを務めた。ホンダの450はまだ柏秀樹さんのものだったような気もする。そのオートバイのメカニックとして彼も撮影に同行してくれた。

高知からひとまずの目標であった横浪ハイウェイまで、知らないわけではない、という程度の土地勘を頼りに走りながら、撮影をおこなった。九月の初めだった。きれいな晴天に恵まれたのは三好さんの力の一部分だった、といまでも僕は思っている。しかも、そのなかで、いい景色が連続した。

三好さんが着ているオレンジ色のTシャツは、ほかの色の数枚と合わせて、僕が用意したものだ。編集者に前もって渡しておいたら、彼はそれを編集部に忘れたままフェリーに乗った。編集部に連絡して大阪まで持って来てもらい、編集者は四国のとんでもないところから大阪まで受け取りにいき、すぐに撮影地まで引き返してくる、という技を披露した。よく落ち合えたものだと、いま思い出すと不思議な気持ちになる。

技の披露なら僕も負けてはいなかった。撮影がほぼ完了したところで、僕は電車に乗った。高松まで延々と電車でいき、高松で宇高連絡船というフェリーに乗り、宇野から岡山までふたたび電車、そして岡山から新幹線で東京へ戻ったのが夜で、次の日には成田あるいは羽田から飛行機に乗ってハワイへいき、ハワイでは公私混同の見本のような多忙さのなかを、なんとかくぐり抜けた。

ハワイから帰ると『幸せは白いTシャツ』の、文章の部分の締切りが目の前だった。こういうのを過密スケジュールと呼ぶのであり、当時の僕はそのただなかにいた。

文=片岡義男

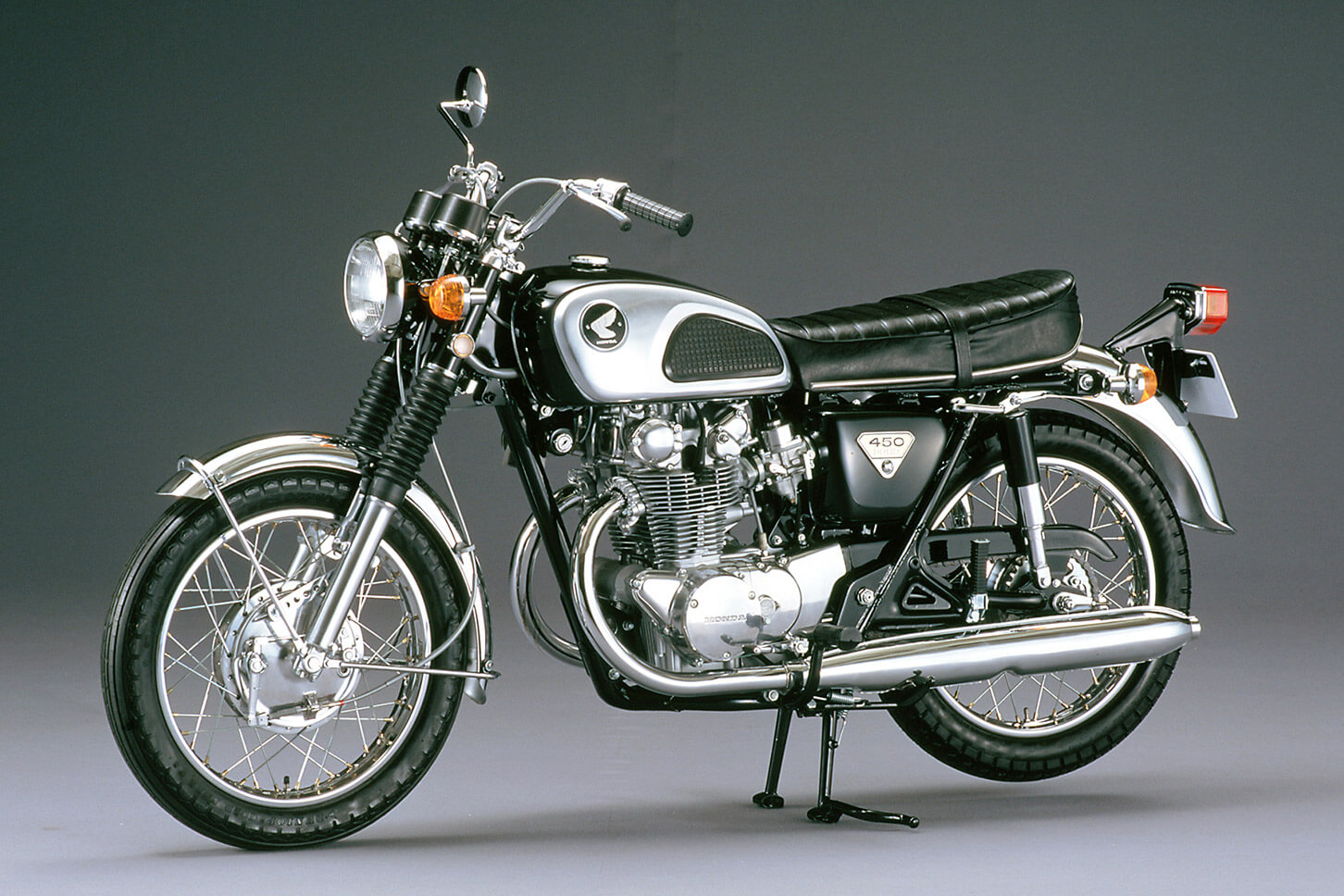

HONDA CB450ミニヒストリー

『幸せは白いTシャツ』の文庫本には、三好礼子さんが乗るCB450の写真が、随所に挿入されている。青い空と入道雲をバックに四国の街道を走るその姿は、まさに真夏のツーリングならではの風情にあふれている。

連載第1回を飾った『ときには星の下で眠る』には、片岡義男氏の友人が跨るW1SAが、紅葉の深まる信州を駆け抜けてゆく写真が挿入されていた。入道雲と紅葉、そしてその中を走る1台のオートバイ。バイク乗りたちが思い描く、極めてシンプルな憧景がモチーフになっている点で、2つの作品は対になっているような気がしてならない。

『幸せは白いTシャツ』に登場するCB450は、名車揃いの歴代CBの中では、あまり目立たない存在である。多くの人にとって「CB」とは国産4気筒モデルの象徴であり、単気筒や2気筒のCBはなんとなくマイナー感が漂う。だが、CB=4気筒のイメージは、爆発的ヒットとなった1969年のCB750Four以降のことであり、それ以前のCBは2気筒が主流だった。本作品に登場するCB450とは、どんなオートバイだったのだろうか?

■650ccを超える性能を追求したハイテクツイン CB450(1965年)

全長×全幅×全高=2,085×780×1,050㎜ 乾燥重量=173㎏ エンジン型式=4サイクルDOHC並列2気筒 排気量=444cc 最高出力=43ps/8,500rpm 最大トルク=3.82㎏-m/7,250rpm 変速機=4速

小説に登場するCB450の初代モデルは65年に登場した。当時の国内のモーターサイクルシーンは、250cc以下のモデルが主流で、ホンダのラインナップでも、350㏄が最大排気量という状況。まさに、国産メーカーが70年代の大排気量時代へ向けて、これから加速していこうとする時代だった。そして、その先鞭を切ったのが、当時、国内最大の排気量を誇った「カワサキ500メグロK2」だった。トライアンフなどの英国製バーチカルツインを手本にしたメグロK2は、最高出力36psの500ccOHVツインを搭載し、165km/hの最高速度をマークする、この時代のトップランナーだった。

だが、ホンダが目指したのはそこではなかった。高回転型スポーツユニットには向かないOHVという弁機構の限界を見切っていたホンダは、単にOHVのまま排気量を拡大して高性能を目指すのではなく、エンジンのメカニズムそのものを刷新することで、トライアンフなどの英国製スピードツインにも対抗しようと考えていた。そうして誕生したのが、当時の市販車で唯一のDOHC機構を採用したCB450だった。

「オートバイの王様」というキャッチコピーが与えられたCB450は、エンジンの回転にとことんこだわったオートバイだった。CB450のDOHCヘッドには、高回転時のバルブ追従性を高めるトーションバーバルブスプリングが採用され、タペットには扁心式の調整機構も備わっていた。また、気化器には量産車初のCV(負圧式)キャブレターが2個装着されており、444㏄の排気量ながら、メグロK2を上回る43psの最高出力を発揮した。当時の記録によれば、0-400m加速は13.9秒、最高速度は180km/h。これは、66年にメグロK2が650ccのW1へ進化した後でも、十分に対抗できるパフォーマンスだった。CB450は、66年にCB450Ⅱに進化。テールランプやウインカーの視認性向上や、ヘッドライト光量の増加が行われたほか、フレーム剛性もアップされた。また、その高性能ぶりが認められ、白バイ仕様も数多く生産された。

■クジラタンクを廃してスタイルを一新。 CB450(1968年)

全長×全幅×全高=2,115×775×1,090㎜ 乾燥重量=175㎏ エンジン型式=4サイクルDOHC並列2気筒 排気量=444cc 最高出力=45ps/9,000rpm 最大トルク=3.88㎏-m/7,500rpm 変速機=5速

68年、それまでの通称〝クジラタンク〟を装着した初代モデルから、現代風に進化したティアドロップタンクをまとったモデルが登場した。「CB450(K1)」と呼ばれるこの新型車は、排気量や基本スペックこそ変わらないものの、従来モデルより最高出力が2psアップし、ミッションにも5速が採用されていた。0-400m加速は13.2秒とわずかに向上しており、ホイールベースを25mm延長したことで、操縦安定性も高められていた。

■鮮やかなカラーが印象的な追加モデル CB450エクスポート(1969年)

全長×全幅×全高=2,115×775×1,090㎜ 乾燥重量=175㎏ エンジン型式=4サイクルDOHC並列2気筒 排気量=444cc 最高出力=45ps/9,000rpm 最大トルク=3.88㎏-m/7,500rpm 変速機=5速

69年になると、従来のCB450 K1に加え、鮮やかなキャンディトーンのタンクを採用した新モデルが設定された。「CB450エクスポート」と名付けられたこの追加モデルは、同年に国内販売が開始されていた「CB750Four」の燃料タンクと同じイメージでまとめられており、基本スペックこそK1と同じながら、まったく異なる若々しい雰囲気を発散させていた。

■高性能版とスクランブラーを追加 CB450セニア/CL450(1970年)

全長×全幅×全高=2,100×800×1,150㎜ 乾燥重量=182㎏ エンジン型式=4サイクルDOHC並列2気筒 排気量=444cc 最高出力=45ps/9,000rpm 最大トルク=3.8㎏-m/7,500rpm 変速機=5速

外観イメージをCB750に近づけたエクスポートに、今度はCB750のフロント回りまで移植してしまったのが「CB450セニア」である。エクスポートと比較して、すぐにわかる外観上の違いは、このモデルのみに採用されたディスクブレーキの存在だ。直径244mmのディスクブレーキは、従来のドラム式に較べてストッピングパワーが飛躍的に向上、さらに前輪は18インチから19インチに拡大されており、フロントフォークもCB750譲りの剛性の高いタイプが装着されていた。

全長×全幅×全高=2,080×860×1,150㎜ 乾燥重量=178㎏ エンジン型式=4サイクルDOHC並列2気筒 排気量=444cc 最高出力=43ps/8,000rpm 最大トルク=4.0㎏-m/7,000rpm 変速機=5速

また、この年には、67年に輸出仕様として登場した、CB450ベースのスクランブラー「CL450」の国内販売も開始された。輸出仕様のアップマフラーが左右1本ずつに分けられていたのに対し、国内仕様は左側2本にまとめたスタイルを採用。基本コンポーネンツをCB450と共用しつつも、エンジンは中低速向けにセッティングが変更されていた。フロントタイヤも悪路に強い19インチを装着、オフロードで抑えがきく、ブリッジ付きのアップハンドルが採用されていたのも、このモデルの特徴だった。

450ccの排気量で650ccを凌駕するために開発されたCB450。確かに当初の目的は達成され、一時は「オートバイの王様」とまで言われるほど、その動力性能は群を抜いていた。しかし、その生涯は短く、輝きは一瞬だった。DOHCという、当時としては画期的なメカニズムを取り入れたCB450を脅かし始めたのは、他ならぬCB750Fourの国内販売、そしてカワサキ「500SSマッハⅢ」の登場だった。大排気量ツインとは互角以上に渡り合えたCB450も、750㏄の4気筒や、2サイクル3気筒の絶対性能にはかなわなかった。また、70年登場のヤマハ「スポーツ650 XS1」のように、650ccツインもOHVからOHCへと進化しており、かつての優位性は失われつつあった。

69~70年に相次いで国内販売が開始されたこれらのモデルにより、その後のスポーツバイクは、大排気量マルチの時代へと大きく舵を切る。そして、そのことをいちばんよく分かっていたのがホンダだった。71年、ホンダは新たな4気筒モデル「CB500Four」を市場に投入。クラス最強の称号は、CB450からこの新型マルチへと受け継がれていった。

4サイクル、2サイクル、マルチ、ツイン、OHV、OHC、DOHC…あらゆる方式が試され、各メーカーがしのぎを削った60年代後半~70年代初頭は、いま思えばまるで戦国時代のようなものだ。その混乱に終止符を打ったのが大排気量マルチのCB750Fourであったとすれば、CB450は、戦国の世に消えていった、「ホンダ最後のスピードツイン」といえる一台ではないだろうか。

文=KURU KURA編集部

写真協力=本田技研工業(株)

参考資料=自動車ガイドブック(日本自動車工業会)、日本のモーターサイクル50年史(八重洲出版)、HONDAⅠ(ネコ・パブリッシング)

(JAF Mate 2017年4月号掲載の「片岡義男の「回顧録⑤」を元にした記事です。記事内容は公開当時のものです。)

記事の画像ギャラリーを見る