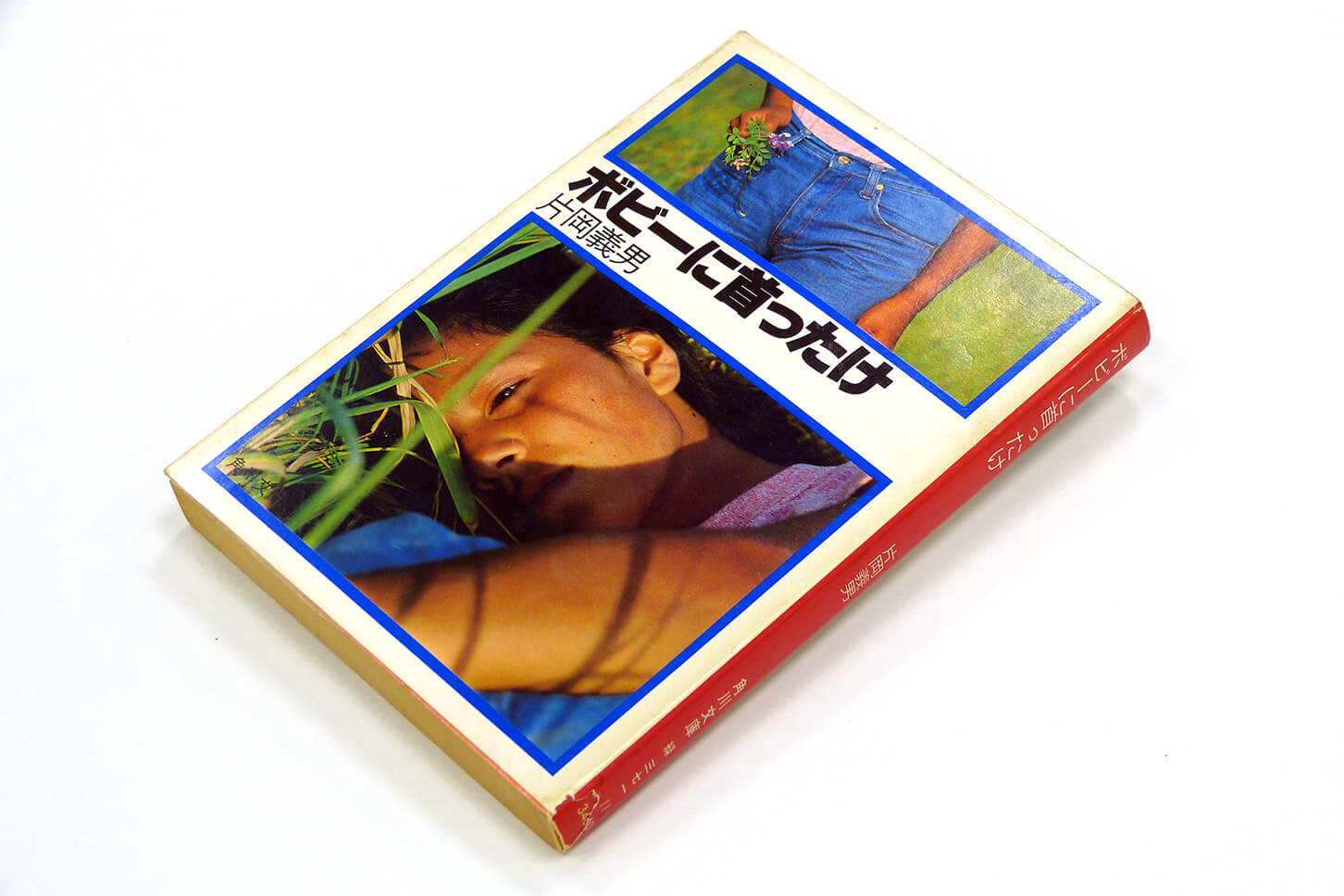

片岡義男の「回顧録」#4──Bobby’s Girlが名付け親~ 『ボビーに首ったけ』とヤマハRD250

片岡義男が語る、1970~80年代の人気オートバイ小説にまつわる秘話。第4回は『ボビーに首ったけ』とヤマハRD250です。

この記事をシェア

外国から日本へ輸入された、主としてポピュラーな楽曲を総称して、かつては洋楽と呼んでいた。この洋楽という言葉は、いまでもかろうじて現役だと思う。『ボビーに首ったけ』という僕の書いた短編小説は、洋楽の日本におけるヒット・ソングの、日本語題名をそのまま借用したものだ。マーシー・ブレインという女性歌手が歌った、原題をBobby’s Girlという歌の、日本における題名が、『ボビーに首ったけ』だった。1963年3月の『今週のベストテン』というラジオ番組の、上位20曲のなかでこの歌は10位の位置にあった。首ったけ、という言いかたは、少なくとも僕にとっては、相当に古めかしい言いかたであり、そこが面白くて記憶に残っていた題名だ。

それから10年以上あと、自分で書いた短編小説の題名に、僕はそれをそのまま使った。ストーリーを考えたあと、題名のつけようがなくて苦心していたとき、ふとこの題名を思い出し、そのまま使った。主人公の少年が、親しい友人たちから、ボビーと呼ばれていた、というひと言をつけ加えさえすれば、この題名がそのまま使えたからだ。ザ・バーズというグループの洋楽に、『君に首ったけ』という日本語題名のものがある。原題を直訳すると、「きみが好きになるだろうということはよくわかってたんだ」とでもなるだろうか。僕が知るかぎりでは、洋楽の日本語題名に、首ったけ、という言葉があるのは、この2曲だけだ。探せばもっとあるかもしれない。

洋楽の日本語題名をそのまま短編小説の題名に借用した例は、僕の場合かなり多いのではないかと自分では思っているのだが、列挙してみようとすると、思い浮かばない。『夕陽に赤い帆』というハードボイルドな短編は、書いた当人であるこの僕が、たいそう気に入っている。『昨日は雨を聴いた』という短編があると思う。『雨の伝説』もある。どちらも洋楽の日本語題名だ。10CCというグループの『人生は野菜スープ』という題名は、二度も使った。まったくおなじ題名で、別なストーリーをもう一度、書いたからだ。『俺を起こしてさよならと言った』という題名の短編も、内容とともに僕は好いている。この題名は1980年代のアメリカの、カントリー音楽の歌の題名にありそうだ。この頃のカントリー音楽の題名には惹かれるものがあり、なんとか小説の題名に使えないものか、と思案していた時期だ。『いつまでもとは、いつまでか』という題名の歌がウィリー・ネルソンにある。これは使えるはずだと、いまひそかに思っているところだ。

文=片岡義男

YAMAHA RD250ミニヒストリー

片岡義男氏の小説『ボビーに首ったけ』に登場するヤマハRD250は、当時の若者たちが好む「速いオートバイ」を象徴する一台であり、最もヤマハらしさが現れた2サイクルスポーツだった。〝4サイクルのホンダ〟〝2サイクルのヤマハ〟という表現を、オートバイ好きの方なら一度は耳にしたことがあるだろう。それぐらいヤマハは2サイクルエンジンの普及と性能向上に大きな役割を果たしてきたメーカーだった。

ヤマハが2サイクルのリーディング・カンパニーとして脚光を浴びるきっかけになったのは、1963年の全日本自動車ショーで発表したオートルーブ(分離給油)の開発だろう。64年にヤマハがYA6で実用化したこのしくみは、それまでガソリンに直接潤滑オイルを混ぜていた(混合給油)2サイクルのオートバイから面倒なオイル混合の手間を省くとともに、オイルの消費量も抑える画期的なシステムだった。小型・軽量・パワフルという特性に加え、4サイクルに迫る利便性も手に入れた2サイクルエンジンは、その後小排気量車を中心に積極的に採用され、70年代以降の原動機付自転車の爆発的普及につながった。

世界GPの舞台でも、ヤマハは早い段階からモータースポーツにおける2サイクルの可能性を追求してきた。新開発のロータリーディスクバルブ方式とオートルーブによる強制潤滑方式を採用したレーサーRD56を世界GPに投入したヤマハは、ホンダ製4サイクルとの熾烈な戦いの末、64・65年の世界GP250ccクラスでメーカータイトルを獲得。来るべき世界GPの2サイクル全盛期を予感させた。やがて、高性能なスポーツユニットとして評価された2サイクルは、80年代になるとレーサーレプリカ・ブームを巻き起こし、隆盛を極める。現在では環境への配慮からほぼ絶滅してしまったが、ヤマハが育てた2サイクルの技術は明らかに一時代を築いた。そのヤマハが70年代に生粋のロードスポーツとして世に送り出したのがRD250であった。

RD250のルーツは、50年代に開催されていた浅間火山レースに参戦したYDレーサーに求めることが出来る。55年の弟1回浅間火山レースに市販車YA-1をベースとするYAレーサーで参戦したヤマハは上位を独占。57年の第2回では250ccクラスに参戦したYDレーサーも1位~3位を独占した。北米市場での知名度向上を狙ったヤマハは、翌58年にはアメリカのカタリナGPに参戦。天才ライダーと謳われた伊藤史朗の活躍により、見事6位入賞を果たす。そしてこのYDレーサーの市販モデルとして59年に発売されたのが、RD250のルーツともいえるYDS-1(発売当初の名称はスポーツ250S)だった。

国産初のレーサーレプリカといえるこのオートバイはYDレーサーのエンジンを20psまでデチューンしてクレードルフレームに搭載。ミッションには国産初の5速が採用されるなど、実用車然としたそれまでのオートバイとは一線を画していた。YDS-1はその後、YDS-2、YDS-3と進化。そのDNAはDS5E、DS6、さらにレーサーTD譲りの車体とエンジンを採用したDX250を経て、RD250に受け継がれることになる。

■国産初のレーサーレプリカのDNAを受け継ぐモデル RD250(1973年)

RD250のデビューは73年。エンジンや車体の基本部分はDX250と同様ながら、RDのエンジンには新たに7ポートトルクインダクションが採用された。このシステムは燃焼室内に残留した排ガスが吸気を妨げるという2サイクル特有の現象を新設されたポートで掃気効率を高めて低減する機構で、ミッションにもよりスポーティな6速が奢られていた。74年のマイナーチェンジでは、排気音低減のためにマフラー長を40㎜延長、シリンダーヘッドにも防振ゴムが装着されるなど、実用面での性能が高められた。

■スタイルを全面的に刷新した2代目モデル RD250(1976年)

76年にフルモデルチェンジを実施したRD250は、直線基調の燃料タンクを装着したヨーロピアンスタイルに変貌。足回りは前後ディスクブレーキでグレードアップされ、エンジンの冷却性や騒音・振動面の性能向上も図られた。また、翌77年のマイナーチェンジでは、カラーリングの変更とともにシート高が5㎜下げられている。年式からみて小説に登場するRD250はおそらくこの世代だろう。

■キャストホイール装着の最終モデル RD250(1979年)

79年に登場した最終モデルは、2代目の直線的なスタイルから一転、丸みを帯びたラインが印象的な姿に生まれ変わった。足回りには当時流行していたキャストホイールも装着。エンジンのスペックはほとんど変わっていない(RD250は初代から最終型までずっと30ps)が、ポート形状の変更などの改良が施されていた。兄貴分のRD400のほうはRD400Fデイトナとして、ほぼ国内仕様と同じスペックのまま北米に輸出されていた。

RD250/400と同様、70年代の同クラスのオートバイは250ccと400㏄で車体を共用するのが一般的だった。車体を共用することでコストが下げられるというのが主な理由だが、250ccユーザーから見れば400ccと同じ堂々とした見栄えが手に入るというメリットもあった。しかしこの手法の残念な点は、250ccの動力性能が400㏄に比べて著しく低下してしまうことだった。RD250(30ps・150kg)とRD400(40ps・153kg)を比べると、パワーウエイトレシオでいえば250ccが圧倒的に不利になる。これはホンダCB250T/CB400Tといった他メーカーの主力車種でも同じで、とくに2サイクルに比べてアンダーパワーな4サイクルでその影響が顕著だった。そしてこれらの鈍重な4サイクル250ccの存在は、動力性能で優位に立つ2サイクル勢にとっては追い風だった。RD250やスズキRG250、カワサキKH250といった各社の2サイクルモデルは、明らかに同時期の4サイクル250ccよりも加速性能に勝り、軽快な乗り味を実現していたからだ。

しかし、やがてカワサキからこの手法の真逆を突いたモデルが発表された。79年発売のZ250FTとZ400FXで、カワサキはZ400FXを重厚な4気筒モデルと位置付ける一方、Z250FTは250cc専用設計の車体を持つ軽快なスポーツツインに仕上げていた。専用設計により250ccの軽さや燃費の良さを前面に押し出す手法は80年1月発表のスズキGSX250/400などにも広まり好評を博した。逆に動力性能面の優位性が低下した2サイクル250ccモデルは、折からの排ガスの汚さや燃費の悪さが指摘され、その存在価値が疑問視され始めた。

だが、環境問題や騒音問題で世間がアンチ2サイクルに走ったとき、ヤマハから彗星のようにデビューしたモデルがあった。RZ250である。RZ250の輸出仕様名はRD250LC、つまりRZは事実上RDの4代目モデルということができる。RD250に比べ5psも大きい35psの最高出力を引っ提げて登場したRZ250は、国産250cc初の水冷エンジンを搭載。マフラーにはレーサーと見間違えるようなチャンバータイプが採用され、足回りにも最新のモノクロスサスペンションが奢られるなど、従来の常識では考えられなかった性能と装備を誇っていた。その進化の度合いはあたかも10年先のモデルが突然目の前に現れたかのような衝撃をライダーたちに与えた。そしてこの1台の登場によって消えかかっていた2サイクルの灯は復活、その後のレーサーレプリカ・ブームへとつながっていく。もしRZ250が登場していなければ、日本の2サイクルスポーツはおそらく20年早く消滅していたに違いない。初のレーサーレプリカであったYDS-1の血脈は、レーサーTZ250の技術を盛り込んだRZ250に受け継がれ、再び日本のオートバイ業界を震撼させたのである。

■2サイクルの危機を救った最後のピュアスポーツ RZ250(1980年)

アメリカの環境保護庁が打ち出した規制をきっかけにその環境性能が問題視され、市場からの撤退を余儀なくされつつあった2サイクル車。そんな状況を鑑みて「ヤマハ2サイクル技術の集大成といえる最後のピュアスポーツを作ろう」という技術者たちの気概から誕生したのがRZ250だった。リッター140ps、パワーウエイトレシオ3.97kg/PSという圧倒的な動力性能を誇ったRZは79年パリショー、東京モーターショーで相次いで発表され、ヤマハブースにはその姿をひと目見ようとするファンが大挙して詰めかけた。

文=KURU KURA編集部

写真協力=ヤマハ発動機(株)

参考資料=自動車ガイドブック(日本自動車工業会)、日本のモーターサイクル50年史(八重洲出版)、YAMAHAⅠ(ネコ・パブリッシング)

(JAF Mate 2017年2・3月号掲載の「片岡義男の「回顧録④」を元にした記事です。記事内容は公開当時のものです。)

記事の画像ギャラリーを見る