なぜいま若者に「マツダ・ロードスター」が人気なのか? クルマの愉しさも最新の安全性も妥協しないのが今風の選び方。

「マツダ・ロードスターが“若者に”売れている」とモータージャーナリストの山崎 明氏は指摘する。若者のクルマ離れが叫ばれる昨今、まさかのスポーツカー。マツダ・ロードスターはなぜ若者を惹きつけるのか。

この記事をシェア

売上も好調のロードスターを購入するのは誰か

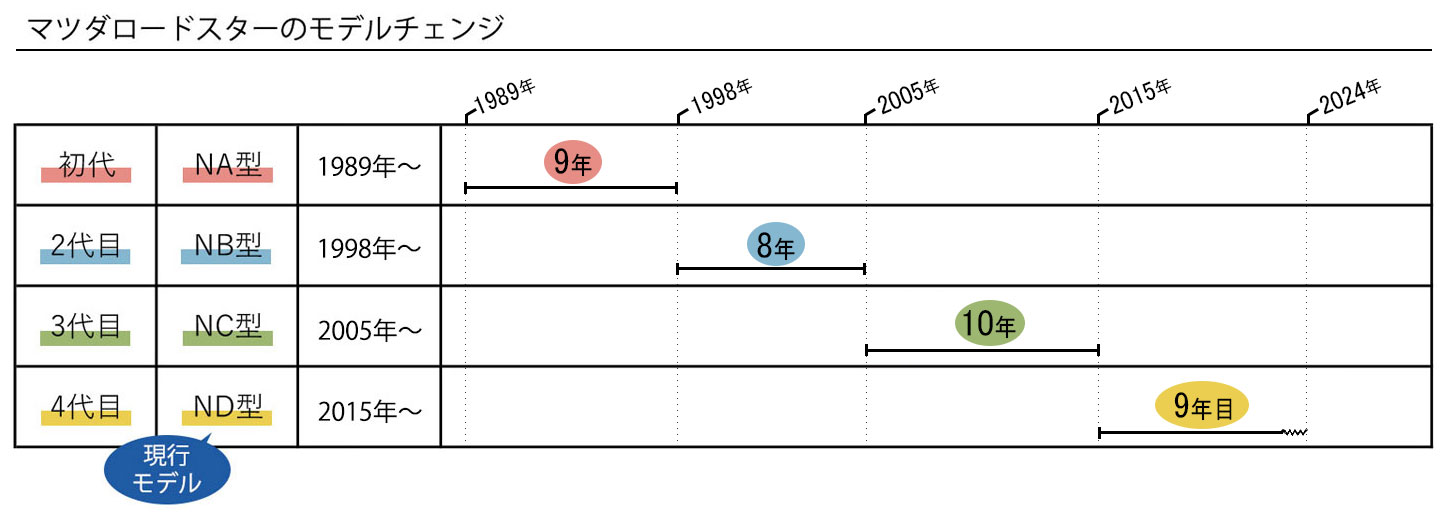

マツダ・ロードスターが売れているという。現行のND型は2015年発売だから、もう9年目になり、普通ならモデル末期といっても良い状況にもかかわらずだ。今までのロードスターの歴史を見ても、最初のNA型の生産期間は9年、NB型は8年、NC型は10年だからまさにそろそろモデルチェンジのタイミングである。しかしマツダは昨年秋に大がかりなマイナーチェンジを実施し、今年1~4月の販売台数は4516台で、前年同期の3194台を大きく上回っている。それどころか、ND史上最高の販売台数だった2022年の1~4月の数字(3796台)をも上回っている。

現行モデルは9年目、そろそろモデルチェンジのタイミングか。

通常、クルマは発売直後にたくさん売れ、徐々に販売台数は低下していくもので、スポーツカーは特にその傾向が顕著だった。例えばNC型ロードスターは発売2年目がピークで4067台を売ったが、8年目以降は1000台を割り込んでいる。それがND型では1年目の8418台に対し、8年目の2022年にそれを越える9567台を売っているのだ。2023年は落ち込んだものの、今年は前述したとおり2022年を上回るペースの売れ行きとなっている。ロードスターの下取り価格も高くなっているらしいので、中古の需要も高まっているのだろう。

単に販売が好調なだけではない。販売の傾向も変化している。私が20代だった1980年代はスポーツカーといえば若者のクルマというイメージだったが、近年では経済的に余裕があり、複数保有が可能な中高年層が多くを占めるようになっていた。1980年代はデートにはクルマが必須というのが男女共通の認識で、かっこいいスポーツカー、スペシャリティカーがもてはやされていたのが、近年は若者であっても実用本位の車選びをする人が主流となり、都市部ではデートにクルマは必要でないとする若者がほとんどになっているからだ。

実際ロードスターも2020年のデータでは60代以上が23%、50代が35%、40代が27%と40代以上が85%を占めるという状態だった。20代は9%、30代は6%と少ない。それが2022年になると20代が17%、30代が13%とかなり増加しているのだ。この傾向は2023年以降も変わらないそう。販売台数も増加しているので、ロードスターを新車で購入している若者の絶対数が増えているということだ。

このトレンドはトヨタのスポーツカー、GR86でも同様のようだ。現行のGR86(2021年発売)の販売に占める20代の割合は30%とロードスターを越える若者比率なのである。GR86のリアシートは狭いものの4人乗ることができ、リアシートを倒せば荷物も結構積めるのでファーストカーとして選びやすいのが理由だろう。

ロードスターにクルマの愉しさを求める若者たち

マツダのロードスター、しかもMT車が若者たちには人気。写真=マツダ

さらに興味深いのはMT比率で、ロードスターのソフトトップでは82%がMTなのだ。GR86も70%がMTだが、年代別で見ると20代は80%がMTを選んでいる。ロードスターでも2023年のデータでは20代のMT比率が一番高くなっている。つまりMTのスポーツカーを買う若者が増えている。

(データはマツダおよびトヨタガズーレーシング提供)

今の日本の自動車市場全体のMT比率は1%程度らしいので、この2車のMT比率は異常な濃度である。いったいこれはどういう現象なのか。これはクルマに限ったことではないが、もはや昔のような世の中全体でのマクロの流行というものはほとんど存在せず、局所的に非常に濃い濃度でのトレンドが発生しているということだと思う。

モータースポーツの世界でも、以前はフジテレビが地上波で生中継を行ったことでF1の大ブームが起きたが、現在は有料放送でしか見ることができないにもかかわらず鈴鹿サーキットの観客数は一時より増えており、新しい若いファン層も増えている。

クルマに関しても、クルマを単なる移動手段として見るのではなく、積極的にドライビングを楽しもうとする人が絶対数は多くないものの増えているのだと思う。スピードを出すことに限界のある公道でクルマとの積極的な対話を楽しむのであれば断然MTである。MTの変速を本当にスムーズに行うのは結構難しく、シフトダウンなどきれいに決まった時は快感であり、ATでは絶対に味わえない世界だ。

最近のクルマの世界ではCASE(C=コネクテッド、A=オートノモス=自動化、S=シェアリング、E=エレクトリファイ=電動化)といったことが叫ばれ、好きなクルマを保有して能動的に運転を楽しむといった伝統的な形態がどんどん縮小するといわれているが、そういう時代だからこそ、より積極的に自動車を操る愉しさを享受したいと考える人も増えているのではないだろうか。最近の新型車では本当に自分が操っているという快感を味わえるものは少ない。

ロードスターやGR86だけでなく、最近では1980~90年代の旧車の価格も高騰しているが、高年齢層のノスタルジック需要だけでなくあえてこういう古いクルマを積極的に選ぶ若者も増えているらしい。実際、最近の旧車イベントに行くと多くの若者を目にすることが多い。逆にいうと、ロードスターやGR86は旧車のドライブ感覚を新車で味わうことのできる貴重な存在なのである。

高性能すぎるスポーツカーはナンセンス

借りだしたのは昨年秋に発売された改良型ロードスター(ND型)。モータージャーナリストの山崎 明氏が、二日間、乗り回した。写真=山崎 明

私は7年間にわたってND型ロードスターを愛用し続けているが(現在のクルマは2台目の2020年式)、全く飽きることなく乗るたびに運転の歓びを味わうことができている。これまでポルシェに長い間乗っていたのだが、性能が高すぎて運転を楽しめる道が少なく、ロードスターに乗った瞬間に目から鱗が何枚も落ちたのだった。

公道で運転を楽しむにはパワーのありすぎはダメで、軽量で小さいことの方が愉しさに直結するのだ。それにロードスターのサスペンションは前ダブルウィッシュボーン+後マルチリンクで、ポルシェ・ボクスターの4輪ストラットよりコストと手間がかかっており、調整できる要素も多いのだ。

ちなみに、モータージャーナリストの山崎 明氏の愛車は右側のロードスター。写真=山崎 明

今のクルマに全く不満はないが、昨年秋に発売された改良型ロードスターを二日にわたって借りだしてみた。エンジンもステアリングフィールも改善されていることはわかったが、基本的な魅力は私のクルマでも全く見劣りはしない。

新型で一番魅力を感じたのはアダプティブクルーズコントロールが装備されたことだ。私のクルマにもクルーズコントロールはついているが、ただ一定速で走るのみで先行車に合わせて速度調整してくれないのでよほど空いている道でないと使う機会がない。

それが新型では装備されているので退屈な高速道路の運転などでは楽ができるし、豪雨時など視界が悪い時の安心感も高まる(カメラだけでなくレーダーで前車との間隔を見ているので適切な車間を保ってくれ、必要であればブレーキもかけてくれる)。他の安全装備もほぼ最高レベルで揃っている。

つまり最新のロードスターは古典的なクルマの愉しさと最新のクルマの安全性と快適性を兼ね備えたクルマなのだ。クルマ好きの若者はそういうロードスターを「発見」して選んでいるのだろう。

記事の画像ギャラリーを見る