ホンダ・プレリュード(3代目)

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。最先端の技術を載せた、定番デートカー「ホンダ・プレリュード」。

この記事をシェア

イラスト=waruta

87年4月、新型プレリュードが出たときは、びっくりした。カタチが従来型の2代目とほとんど変わらなかったからだ。サスペンションは4輪ダブルウイッシュボーンに一新されたが、格納式ヘッドランプの2ドアクーペボディは、まさに「キープコンセプト」。それだけこのスタイルに自信あり、ということだったのだろうが、「なんでもあり」の80年代、フルモデルチェンジでここまで見た目を変えなかった日本車は珍しい。

カタチの新鮮度は薄かったが、バブル景気の追い風を受けて、3代目プレリュードは大ヒットする。ハードもよかった。低重心の操縦感覚はスポーティで楽しかったし、2リッターエンジンは快速を与えてくれた。全高は低めだが、ダッシュボードもウエストラインも低い位置にあり、キャビンは採光にすぐれ、クーペの窮屈さはなかった。デートカーとして高い人気を誇ったのもうなずける。

3代目プレリュードで最も大きな話題は、世界初の4WS(四輪操舵)である。ステアリングギアボックスと後輪を専用のロッドでつなぎ、ハンドルの切れ角に応じて、後ろのタイヤもステアさせる。前輪と同じ向き(同位相)だけでなく、状況によって逆向き(逆位相)にもきれる。主たる目的は、高速走行時の操縦安定性で、不意に現れた障害物を回避する場合などに、4WSの効果ははっきりと体感できた。

さらに最もわかりやすかったのは、微速域で後輪が逆位相にきれたときである。狭い路地の角をゆっくり曲がるとき、あるいは車庫入れや縦列駐車でハンドルを大きくきったとき、あたりまえだが、まるで後ろのタイヤもきれているみたいな動きをみせる。見えざる大男が、クルマのお尻をヒョイと掴んで向きを変えてくれるような不思議な感覚だった。

感覚だけでなく、4WS付きのプレリュードは、それ無しのモデルより最小回転半径が50cm短縮された。小回りがきいたのだ。切れ角は最大でも5.3度だったが、注意深く観察していると、外からでもリアタイヤの向きが変わるのがわかった。当時、働いていた自動車雑誌編集部の同僚らと初めて目撃したときは「おー、きれてるきれてる!」と思わず声をあげたものである。

4WSはその後、他メーカーからも登場し、後輪に舵角を与えることで操縦安定性を高めるという考え方は、電子制御や電動化を採り入れながら、いまやクルマづくりに広く使われている。

だが、プレリュードに初めて現れた4WSは格別だった。「後ろのタイヤもきれるんだ!」という驚きは、クルマ好きならずとも共有することができた。近いうち、カニのように横歩きして縦列駐車するクルマも登場か、なんていう想像もかきたてた。30年前、一世を風靡した定番デートカーは、技術的にも夢を見させてくれたのである。

先代モデルのイメージを大きく残した3代目プレリュード。エンジンをしまい忘れたかと思ってしまうほどの、低く薄いボンネットも売りだった。

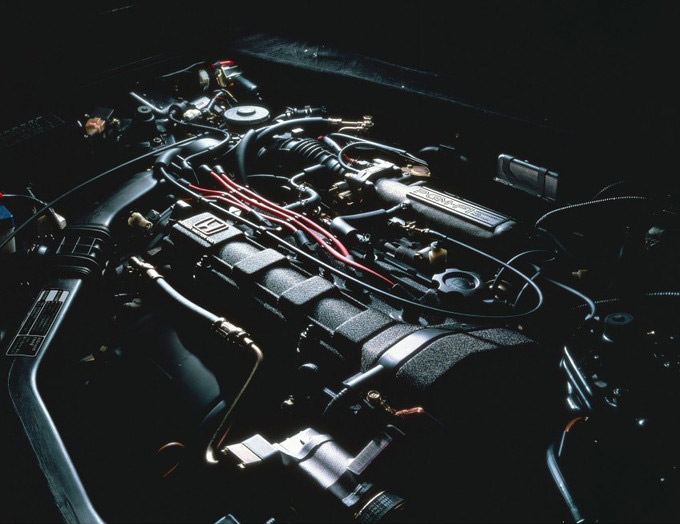

そのボンネットに収まるエンジン。18度後傾して搭載することなどによって、ミッドシップかと思わせるほどの薄さを実現した。

ハンドルの操作量に応じて、後輪を同位相、または逆位相に操舵する4WSは、このプレリュードが世界初採用だった。高速のレーンチェンジといった小さい舵角では、安定性を高めるべく後輪が同位相に切れる。車庫入れなどで大きな舵角が必要なときは逆位相に切れることで、小回り性能を高めた。

革をふんだんに使った、特別仕様車Si ステイツのインテリア。トレイ状になっているダッシュボード、ドアノブ周りに「ロックしましょう」と記されたステッカーが付くのが、当時のホンダにありがちな姿だった。

フルモデルチェンジから2年が過ぎた1989年、2代続いたリトラクタブルに代えて固定ヘッドライトを採用したインクスが登場。落ち着きを求めるユーザーへアピールした。

文=下野康史 1955年生まれ。東京都出身。日本一難読苗字(?)の自動車ライター。自動車雑誌の編集者を経て88年からフリー。雑誌、単行本、WEBなどさまざまなメディアで執筆中。近著に『ポルシェより、フェラーリより、ロードバイクが好き』(講談社文庫)