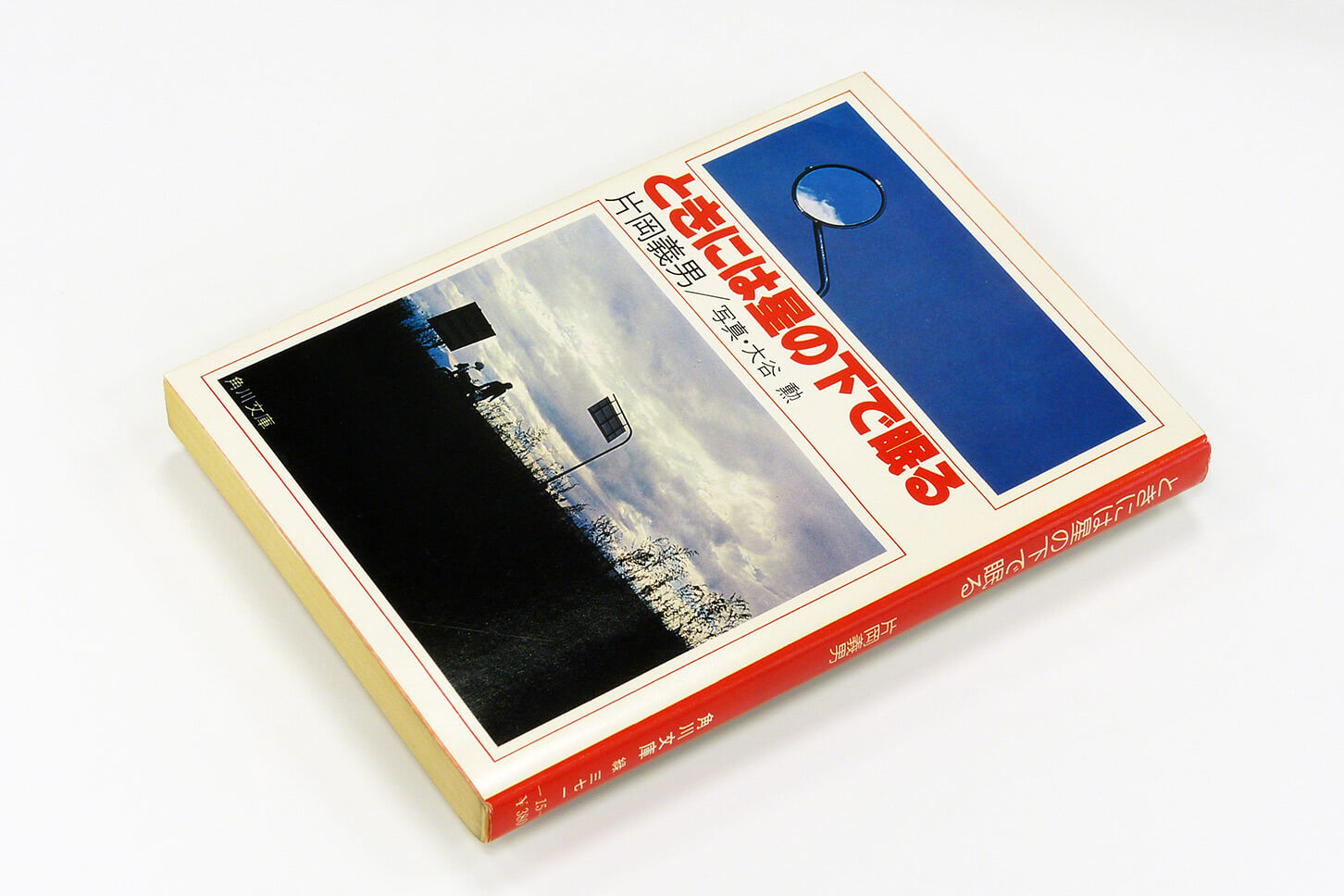

片岡義男の「回顧録」#1──あの排気音を小説のなかへ 『ときには星の下で眠る』とカワサキW1

片岡義男が語る、1970~80年代の人気オートバイ小説にまつわる秘話。第1回は『ときには星の下で眠る』とカワサキW1です。

この記事をシェア

『ときには星の下で眠る』という小説を書いた頃の僕は、カワサキW1 650の排気音をなんとか出来ないかと、しきりに考えていた。なんとか出来ないかとは、あの排気音を小説のなかへ言葉で取り込むことは出来ないか、というようなことだ。

あの音を、適度な緊張感に支えられた適度な高揚感に転換出来るなら、それは言葉になり得るのではないか、などと僕は楽天的に考えた。新しく書くその小説のなかにカラー写真をあしらうことになり、撮影チームを作って信州へ撮影にいった。オートバイはW1に友人が乗ってくれた。燃料タンクがW3のものに変えてあった。

撮影のために移動するあいだずっと、僕は小説のことを考えていた。W1の排気音は聞こえ続けていた。あれほど何日もW1の排気音を至近距離で聞いたのは、僕にとって初めてのことだった。

スパークプラグの点火も含めて、燃焼室での燃焼をAという人だとする。その燃焼によって押し下げられるピストンをBという人だとする。そしてCは、押し下げられたピストンで回転させられるクランクだとする。

このA、B、Cの三人に共通するものを、あの排気音だと設定するなら、三人の物語は可能なのではないか、などとひどく抽象的なところから僕は小説を考えていった。

『ときには星の下で眠る』が文庫本で出版されたとき、誰だったかはもうすっかり忘れているけれど、女性にサインを求められた。愛を込めて、と書き添えてください、と彼女は言った。そのとおりに書きながら僕の頭に閃いたのは、愛なんか込めない、というフレーズだった。このフレーズは短編小説の題名になる、と僕は思った。

それから何年かあとになって、『愛なんか込めない』という題名で短編小説を僕は書いた。書き手としては充分に満足のいく内容だったことは記憶しているが、どんな人たちのどのような展開の短編だったかは、覚えていない。

排気音は、聞こえたと思ったら、その次の瞬間には、すでに消えている。ひとつひとつの音は消えるけれど、エンジンが動いているあいだは、排気音は連続する。こんなところを手がかりにして、小説をひとつ作ることも可能だろうと、いまの僕は思っている。星の下にはいくつもの物語がある。

文=片岡義男

KAWASAKI W1ミニヒストリー

『ときには星の下で眠る』は、晩秋の信州を舞台に繰り広げられる、再会と別れのストーリーである。卒業後、散り散りになってしまった高校時代の仲間たちが、月日を経て、故郷の町で再会する。そこで語られる想い出の数々…。物語は、過去と現在を行きつ戻りつして進んでゆくが、彼らの過去と現在、そして仲間同士をつなぐ重要な存在として、オートバイが登場する。今回、取り上げたカワサキW1は、本作品の主人公の一人、平野和美の愛車として描かれている。湖畔の街灯りを目指し、高原を一気に下ってゆく印象的な冒頭シーンから登場するW1とは、どんなオートバイだったのだろう。

■メグロ吸収で誕生したビッグツイン 650-W1(1966年)

全長×全幅×全高=2,135×865×1,090(㎜) 車両重量=199㎏ エンジン型式=4サイクル直列2気筒OHV 排気量=624cc 最高出力=45ps/6,500rpm 最大トルク=5.2㎏-m/5,500rpm 変速機=4速

戦後、雨後の筍のごとくメーカーが乱立したオートバイ業界も、60年代になると再編が進み、吸収合併が繰り返されていった。250ccクラスで人気を集めていた目黒製作所も、その荒波に呑み込まれたひとつだった。目黒製作所が販売していた「メグロスタミナK」は、カワサキ(当時は川崎航空機工業)との業務提携によって「カワサキ500 メグロK2」となり、吸収を経て、後継モデルの開発はカワサキの手に委ねられることとなった。

そして1966年、カワサキはメグロK2の500ccエンジンを、よりパワフルな650ccに拡大した新型車を発表する。これが「650-W1」であった。

世界のオートバイシーンを牽引していたBSAやノートンといった英国車を手本にしたメグロK2をルーツに持つW1は、メグロK2に採用されていた別体ミッションを継承しており、シフトペダルの配置も英国車流儀の右チェンジを採用するという独特のメカニズムを持っていた。その排気量は、当時、国内モデル最大を誇っていた。カワサキのみならず、国産オートバイのフラッグシップともいえる、歴史的モデルの誕生であった。

■ツインキャブ&新マフラーを採用した2代目 650-W1S(1968年)

全長×全幅×全高=2,135×865×1,100(㎜) 車両重量=220㎏ エンジン型式=4サイクル直列2気筒OHV 排気量=624cc 最高出力=47ps/7,000rpm 最大トルク5.4㎏-m/5,500rpm 変速機=4速

1968年、シングルキャブレターだった初代W1は、北米輸出専用のW2SSと同様のツインキャブレターを装備した「650-W1S」へと進化。最高出力は2psアップの47psとなり、前輪が18インチから19インチへと拡大、メーターまわりやシート形状などにも改良が施されている。さらにWならではのサウンドを生み出す、ツチノコのような形状のマフラーもこのモデルから装着された。

■3代目でシフトを変更、外観も大きくリファイン 650-W1SA(1971年)

全長×全幅×全高=2,135×850×1,100(㎜) 車両重量=199㎏ エンジン型式=4サイクル直列2気筒OHV 排気量=624cc 最高出力=53ps/7,000rpm 最大トルク5.7㎏-m/5,000rpm 変速機=4速

右チェンジだったミッションを、リンクを介して標準的な左チェンジに改めたのが、1971年に登場した「650-W1SA」である。このモデルでは動力性能にも手が加えられ、最高出力53psという歴代最高のスペックが与えられていた。そのほか、メッキ仕上げのニーグリップカバーをもつ燃料タンクが、オールペイントタイプに変更されるなど、外観上も大きくリファインされた。

■足回りを全般的に向上した最終モデル 650RS(1973年)

全長×全幅×全高=2,150×860×1,120(㎜) 車両重量=232㎏ エンジン型式=4サイクル直列2気筒OHV 排気量=624cc 最高出力=53ps/7,000rpm 最大トルク5.7㎏-m/5,500rpm 変速機=4速

1973年のモデルは、当時のカワサキ製ロードスポーツの慣例にならい、「RS」の名称を付加、「650RS」(通称W3)という名称でデビューした。このW3では、前輪ブレーキがドラム式から、ダブルディスク式に進化するとともに、フロントフォークもインナースプリング式に改められた。だが、同年、カワサキは北米で高い人気を集めていたZ1の国内向けモデル、750RS(Z2)をリリース。開発の軸足を、より動力性能に秀でた4気筒モデルへシフトした。OHV2気筒という旧態依然としたパワーユニットを持つWシリーズは、この型で生産を終了した。

カワサキのWシリーズは、60~70年代の日本のオートバイシーンに「大排気量ツイン」というひとつの時代をもたらした立役者であり、ヤマハXS1、TX650といった、数々の名車を登場させる呼び水となった一台である。1,000ccを超える大排気量車が一般的になった現在、650ccという排気量は決して大きなものではなくなった。だが、バーチカルツインが醸し出す重厚なサウンドと量感あふれるボディは、現代の軽量かつスマートな650ccとは全く異なる存在感をたたえており、いまなお多くのファンを魅了し続けている。

文=KURU KURA編集部

写真協力=カワサキモータースジャパン

参考資料=自動車ガイドブック(日本自動車工業会)、日本モーターサイクル史 1945→2007(八重洲出版)

(JAF Mate 2016年11月号掲載の「片岡義男の「回顧録」①」を元にした記事です。記事内容は公開当時のものです。)

記事の画像ギャラリーを見る