次世代バッテリー「リチウム空気電池」に大きな技術的進展

リチウムイオンバッテリー(LIB)よりもさらにエネルギー密度の高いバッテリーの開発を目指し、国内外で研究が進む。国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)が力を入れているバッテリーのひとつが、LIBの数倍から5倍のエネルギー密度を実現できるという「リチウム空気電池」だ。8月には、その実用化に向けて大きな技術的進展があった。

この記事をシェア

スマートフォン、ノートPC、デジタルカメラなど、さまざまなモバイル機器の稼働時間を大幅に増やし、人々の生活を一変させてきたリチウムイオン電池(LIB)。しかしそんなLIBでも、EVやプラグイン・ハイブリッド車(PHEV)といった電動車のバッテリーとして利用するには、さらなるパワーアップが必要だ。その理由は、現状の有機電解液系LIBは、1kg当たりのエネルギー容量を表す「エネルギー密度」の値が低いからだ。さまざまな工夫により向上が図られているが、250Wh/kg前後が限界とされ、そろそろ頭打ちといわれている。

航続距離を延ばすと重くなるLIBのジレンマ

250Wh/kgのバッテリーでは、1回の充電で走れる距離(一充電航続距離)は250~350km程度しかない。ガソリン車と同程度の航続距離を要求するのなら、一充電で少なくとも500kmは走れる必要があるだろう。もちろん、250Wh/kgのバッテリーでも搭載量を増やせば、500km以上の一充電航続距離を実現することは可能だ。実際、海外メーカー製のEVは500km以上の一充電航続距離を実現している車種も少なくない。

しかし、その結果として車重は増加し、さらに車両価格も跳ね上がるという大きなデメリットが生じる。500kmを実現している海外メーカー製のEVは、安価なモデルでも500万円前後するし、1000万円前後の車種も珍しくない。残念ながら、今のところ一充電航続距離が500km以上の普及価格帯のEVは存在しないのだ。

一方、国内メーカーのEVは300万円台、高価なモデルでも400万円台に抑えられているものの、その分一充電航続距離は短めだ。現在、国内メーカー製EVで最長の一充電航続距離を実現しているのは日産「リーフ e+」で、458km。車両価格は下位グレードの「X」で441万1000円となる。やはり500kmに近づけようとすると、車両価格も高めとなってしまうのは避けられないようだ。

そうした現状を受けて、日本では2000年代後半の頃からポストLIBの研究が活発化し、さまざまな研究機関や大学、企業などで開発が進められている。さらには2010年代半ば頃より、「2030年に航続距離500kmかつ普及価格帯」というEVを実現するため、産学官が連携して国家プロジェクトとしてさまざまな方式の次世代バッテリーの研究開発が精力的に進められている。目指しているのは500Wh/kgのエネルギー密度で、それを実現できるとされるバッテリーのひとつが、リチウム空気電池だ。なかでも充電が可能な二次電池タイプのリチウム空気電池は、将来を期待されている技術の一つである。

NIMSが開発したリチウム空気電池のコインタイプ(左)とスタックタイプ(カットモデル)。NIMSプレスリリース(2018年4月11日)より。

正極を酸素とすることで軽量化したリチウム空気電池の仕組み

現状の液系LIBの一般的な構造は、正極には主にリチウム金属酸化物、負極には主に炭素系材料、その両者の間に電解液といった組み合わせだ。一方、NIMSで開発中のリチウム空気電池の場合は、正極(空気極)が電解液に浸された多孔質カーボン、セパレーター、負極がリチウム金属酸化物という構成だ。LIBとリチウム空気電池では、リチウム金属酸化物が使われる極が反対となる。

リチウム空気電池の優れている点は、正極に空気中の酸素を利用するため、従来のバッテリーにおいて最もかさばっている正極活物質をバッテリー内に詰め込む必要がなくなり、小型軽量化しやすくなった。このことは、エネルギー密度的にも大変有利で、理論的には現状の液系LIBの数倍から5倍の性能を実現できるとされる。つまり、500Wh/kgが可能と目されているのだ。

そんな究極のバッテリーが実用化に至らないのは、致命的な弱点が存在するからだ。それは、負極を交換しながら使う一次電池ではなく、充電により繰り返し利用する二次電池とした場合、充放電できる回数(サイクル回数)が現状ではまだ少ないこと。数十回レベルにとどまっており、それが実用化への大きな壁とされている。このサイクルの少なさは、充電電圧の上昇によって、副反応が誘発されることが大きな要因と考えられるという。

なぜ、充放電がたったの数十回しかできないのか。それは、必要な充電電圧が「理論電圧」よりも高過ぎることが理由だ。理論電圧とは、電池の充放電反応が起きる理論上の電圧のことで、リチウム空気電池の場合は約2.9Vである。しかし現実の反応にはズレがあり、放電は理論電圧よりも低い電圧で、充電は高い電圧で起きる。リチウム空気電池の理論電圧からのズレは、放電では0.2V程度と比較的小さいが、充電では1V以上もあり、この充電電圧の大きなズレがサイクル回数を少なくしてしまっているのである。しかもなぜ充電電圧だけが理論電圧よりも大きくズレているのか、その原因はこれまでわかっていなかった。

リチウム空気電池の研究を進める国内有数の研究機関NIMS

NIMSは、次世代のバッテリー開発に力を入れている国立の研究機関のひとつだ。リチウム空気電池についても長らく研究を続けており、2013年からは国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)を中心として立ち上げられた「先端的低炭素化技術開発-次世代蓄電池(ALCA-SPRING)」プロジェクトに参画している。

また2018年4月には、ソフトバンクと「NIMS-Softbank先端技術開発センター」の設置に関する覚書を締結し、その第1弾として「リチウム空気電池」の実用化に向けた連携をスタートさせた。そしてこの8月12日には、ALCA-SPRINGの一環として、NIMS エネルギー・環境材料研究拠点のポスドク研究員であるオルコ・ドット氏らによる「リチウム空気電池の実用化を阻む、充電電圧上昇の原因を特定」という最新成果をJSTと共に発表した。リチウム空気電池の大きな課題である、充電電圧が1V以上にもなってしまう原因を解明したのである。

ソフトバンク株式会社代表取締役副社長執行役員兼CTOの宮川潤一氏(左)と、物質・材料研究機構理事長の橋本和仁氏。NIMS-SoftBank先端技術開発センターの設置に関する覚書締結の発表会にて。NIMSプレスリリース(2018年4月11日)より。

充電電圧上昇の原因は放電で生成される物質にあった

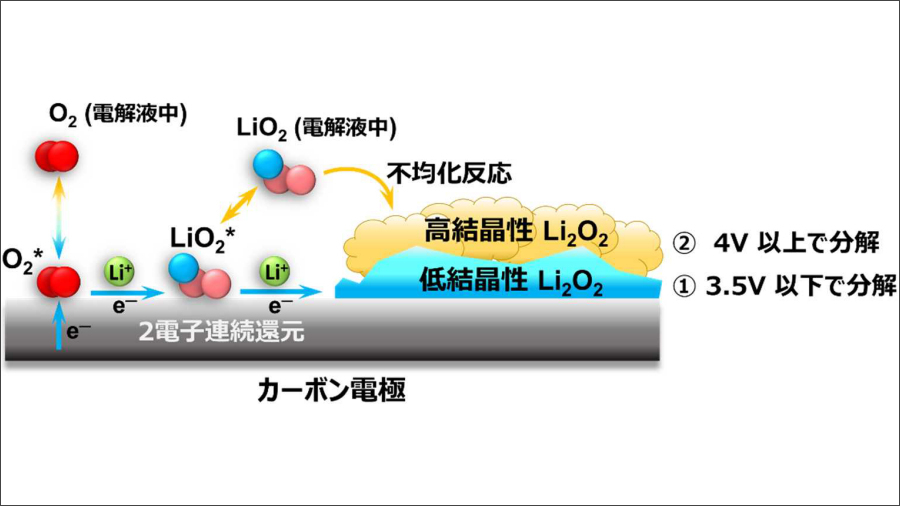

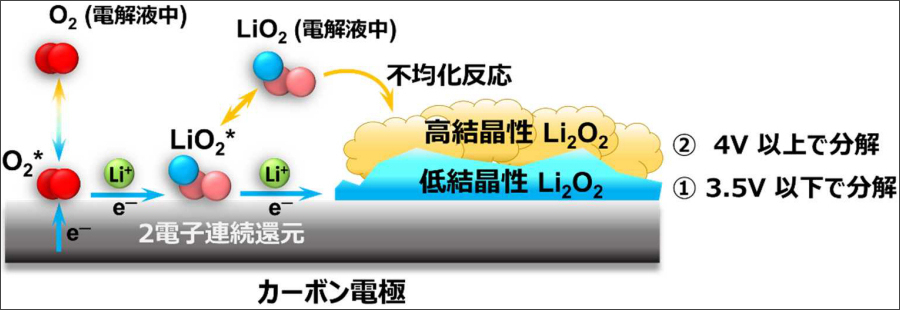

今回の研究は、リチウム空気電池の充電電圧が電池の部材や測定条件によって、微妙に変化することに気がついたことから始まったという。そこでドット氏らの研究チームはさまざまな手法を用いて、充電電圧とそのほかの因子との関係についての統計的な調査を行った。すると、画像1に示すように、放電生成物である「過酸化リチウム」の”結晶性”に明確な差があることがわかったという。過酸化リチウムの結晶構造の乱れが大きい(結晶性が低い)方が、より低い電圧で充電できることがわかったのである。

過酸化リチウムの生成(放電反応)には、画像1にあるように、①カーボン電極上での反応、②電解液を介した反応、の2種類がある。今回の研究ではその2種類の比較も行われ、同じ過酸化リチウムでも①の場合は3.5V以下で充電できるのに対し、②の場合は4V以上の電圧が必要であることが判明した。そして①で生成された過酸化リチウムの結晶構造を調べると、乱れが大きかったのである。

これらの結果から、充電電圧を上昇させる原因は、反応経路の②による、結晶構造の乱れが小さい過酸化リチウムの存在であることがわかった。つまり、結晶構造の乱れが小さい過酸化リチウムの生成を抑えれば、充電電圧を下げられる可能性があることがわかったのだ。

画像1。リチウム空気電池の放電過程(過酸化リチウムの生成)の模式図。NIMSプレスリリース(2020年8月12日)より。

NIMSでは今回の成果を受けて、今後は、低結晶性の過酸化リチウムを優先的に生成する手段を確立することで、リチウム空気電池のサイクル寿命の大幅増加を図るとしている。そして、NIMS-Softbank先端技術開発センターにおけるリチウム空気電池の実用化研究の加速につなげるとした。