マツダはこれからも「人間中心」のクルマづくりを目指す! 清水和夫が徹底解説「先進運転支援システム 2022」<Mazda Co-Pilot Concept (マツダ・コ・パイロット・コンセプト)篇>

モータージャーナリストの清水和夫氏が、各自動車メーカーが開発する次世代の運転支援技術を解説する短期集中連載。今回は「走る歓び」を大切にするマツダを特集。自動運転技術が発達しても、人間中心であるべき! そう主張する同社のビジョンとは一体どのようなものなのか?

この記事をシェア

Mazda Co-Pilot Concept

(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)

「機械中心」ではなく「人間中心」。それがマツダの考える自動運転技術「Mazda Co-Pilot Concept(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」だ。

安全という大義のために

「サスティナブルZoom-Zoom」というキャッチフレーズ(技術開発の長期ビジョン)で知られるマツダは、一方で世界が認めるロードスターを作り続ける独自の路線を歩むメーカーである。しかし、自動運転や高度運転支援に関してはどんな考えを持っているか、いままではベールに隠されていた。

マツダは決して大きな自動車メーカーではないので自動運転のような製品コストが高い技術には独自で取り組むことが難しい。それゆえ業界の協調領域で開発されるダイナミックマップのようなコンテンツをすぐに搭載することも容易ではないはずだ。

しかし、次世代自動車に求められる「コネクト・自動化・シェアリング・電動化」を意味するCASE革命は、自動車産業の構造を大きく変えるインパクトがあり、中でも自動化の領域は交通事故削減という大義があるので、メーカーは必死だ。

マツダにとってクルマの安全性を高めることはZoom-ZoomのDNAでもあるので、マツダの強みを生かした技術開発は水面下では熱心に取り組んできた。その想いが今回発表された新技術に込められていると、筆者はみている。

そこで今回紹介する技術はマツダが昨年末に発表した先進的運転支援技術「Mazda Co-Pilot Concept(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」について話をしよう。

これはドライバーを中心にした考えで開発され、従来の高度運転支援(レベル2=運転責任はドライバーにあり、ACCやLKAS機能を含む)にくわえ、ドライバーを見守る(ドライバー・モニタリング)という機能が新たに追加されているのが特徴だ。

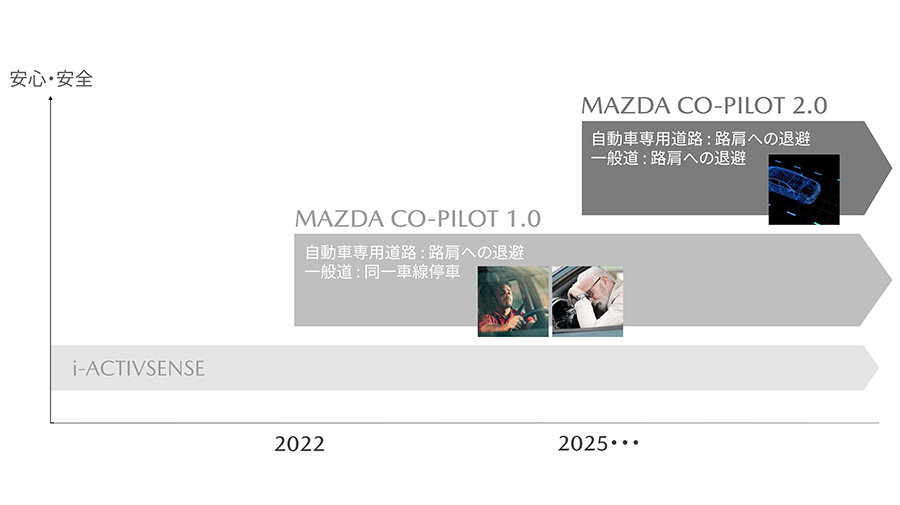

具体的な話をすると、すでにプロトタイプとして試乗記などが公開されているCX-60(新型ラージSUV)には「Co-Pilot 1.0」が搭載されている。このモデルは今年の秋頃には納車が予定されている。そして、「Co-Pilot 1.0」は2025年ごろに「Co-Pilot 2.0」として進化するロードマップが明らかにされている。はたしてどんな技術で、どんなメリットがあるのかレポートしてみたい。

「Mazda Co-Pilot Concept(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」のロードマップ。

マツダ独自の「Co-Pilot 1.0」は見守る技術

マツダ3に取り付けられた「Co-Pilot 2.0」を、マツダのテストコースで体験した。「Co-Pilot 2.0」には従来から実用化されているACCとLKASが備わっている。ちなみにACCとは、カメラやミリ波レーダーなどで前車を追従する機能「Adaptive Cruise Control(アダプティブ・クルーズ・コントロール)」のことで、LKASはカメラで車線を認識し、車線維持やはみ出し防止する「Lane Keep Assist System(レーン・キープ・アシスト・システム)」を指す。

今回のテストは、いつもとは雰囲気が異なっていた。というのも、ドライバーが運転中に突如、体調変化が生じ、正常な運転ができなくなった、という想定のもとで行われたからだ。このような状況に陥ったドライバーのことを、国土交通省の車輌安全の専門家は「デッドマン」(死者)という言葉を使って表現している。いま世界中で、こうした状況下における安全確保について議論がなされているが、マツダは技術基準が制定される前に、独自のデッドマンシステムを開発したのである。

「Co-Pilot 2.0」の狙いはドライバーを「見守る」ことで、乗員と周囲の安全を確保することが目的だ。カメラなどの技術でドライバーの居眠りや健康上の異常を検知し、もし安全運転できないと判断すると、システムが自動で緊急停止する仕組みとなっている。勘違いしてはいけないのは、居眠り運転してもクルマが見守ってくれていると勘違いすること。これは技術の過信に繋がる怖い話だ。

「Co-Pilot」は居眠り運転を許すものではない

我々が乗る航空機は必ず2名で操縦している。ひとりが操縦している時に、もうひとりは見張り役だ。航空機で発展したコンピューターによる自動操縦でも、人間は計器などを見張り、正しくコンピューターが操縦しているか見守っている。その意味では航空機といえども、見張り役が存在する。

ところで、交通事故分析センターの事故調査では、体調不良などが原因となる事故は決して少なくないそうだ。人間という生身の生き物は、機械のように常時冷静に正しく運転できるわけではないので、ドライバーを見張る技術は不可欠である。異常時は緊急的に最悪の状態を避ける措置が、やはりクルマにも必要なのだ。

マツダのテストコースでは、マツダ3のステアリングを握り、一般道を想定し走行した。「Co-Pilot 2.0」は運転中、カメラを用いて常にドライバーの状況を監視している。

このシステムは、すでに市販車に搭載されている「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」のドライバーモニタリング用カメラで稼働しているが、ソフトウェアをアップデートすることで対応。ドライバーの姿勢の変化や、ハンドルから手を離したかどうかを検知し、システムは総合的にドライバーの異常を判断。メーターに注意喚起を表示する。そして、ひとたび異常状態だと判断すると、同一車線内で緊急停止し、ハザードやクラクションで周囲に異常を知らせるのだ。

このシステムは一切のスイッチ類を操作する必要がないので、エンジンを始動して通常走行時に作動する。つまり、どこでも誰でも同じ安全機能を享受できるのだ。こCo-Pilot2.0に至る前段階の技術、つまりマツダの最新の市販車と同等のセンシングデバイスを用いてドライバー異常時にクルマを止めるCo-Pilot1.0(ドライバー異常時対応システムおよびドライバーモニタリング)が、今年の秋に発売されるCX-60に搭載される。

2025年には「Co-Pilot 2.0」にアップデート

「Co-Pilot 2.0」では、クルマがドライバーの健康状態をつぶさに監視しており、異常が見つかるとアラートで警告する。<マツダ公式YouTubeより>

各種センサーを追加し、クルマの周辺状況についてさらに詳細な検知がシステム側できるようになると、様々なリスクに対応できるようになる。今回乗った「Co-Pilot 2.0」の技術試作車は2025年頃に市販される次期型プラットフォームの新型車に搭載されそうだ。

「Co-Pilot 2.0」では人の見守り機能は、体のポジションの変化だけでなく、循環器や脳機能の疾患をも想定できるようになる。例えばハンドルを握ることで、ドライバーの健康状態まで把握できる。最近のApple Watchは心電図まで測れるので、ステアリングを握ると、体温、心拍数、心電図、体脂肪(肥満)などがわかる。つまり「Co-Pilot 2.0」は異常時だけに機能するのではなく、常にドライバーの健康を管理してくれるのだ。

異常時には路側帯まで自動でステアリングを操作し、安全な場所を探しながらクルマを誘導停止する。これを可能とするのは高精度3D地図を搭載し、信号機を認識し、周辺状況をAIが判断できる認知判断の各種センサーが必要となる。

もし本当に「Co-Pilot 2.0」が走りながら健康の管理が可能となるなら、ユーザーはその価値に大金を払うことをいとわないだろう。少なくとも年齢を重ねたドライバーがもっとも気にするのは、自分の健康状態なのだから。

「Co-Pilot 2.0」では、ドライバーに何らかの異常が発生した場合、路側帯まで自動でステアリングを操作し、安全な場所を探しながらクルマを誘導停止する。<マツダ公式YouTubeより>

マツダはハンズオフを危険視

ところで、「Co-Pilot 2.0」はハンドルを握っていることが前提となるので、マツダはレベル2の状態では「ハンズオフ」とは反対の立場を取る。

現在、日本とアメリカでは自動運転ではないレベル2でも、ハンズオフは可能だが、欧州はレベル2のハンスオフは反対している。メルセデス・ベンツは「ハンズオフは快適装置であって安全技術ではない」と考えている。じつは私も同じ意見で、トヨタ・日産・SUBARUが可能としているレベル2のハンズオフは安全技術としては違和感があり、レベル2のハンズオフはあくまでも快適装置として受け入れるべきである。

自動で走るクルマだけが次世代の期待ではなく、知能化したクルマはさまざまな交通のユースケースで新たな価値を提供してくれそうだ。マツダらしい知能化の技術に期待したい。