2030年頃までに、あなたのETC車載器が使えなくなる!? 今のうちに確認したい「対象機種」の見分け方

~はじめに~ ETCシステムは、日本の有料道路における料金所の渋滞緩和やキャッシュレス化を目的に、2001年から導入されました。導入から25年目を迎えた今、より高度なセキュリティが求められており、国土交通省や道路会社が新たな規格への移行を進めているだけでなく、利用者に対してもセキュリティ強化に向けた対応への協力が呼びかけられています。「いつの間にかETCが使えなくなっていた」——そんな事態を避けるために、今から知っておきたい情報があります。国土交通省は2030年頃までにETC車載器のセキュリティ規格を新しくする予定を発表しました。安全で快適なドライブを続けるために、今後必要となる新規格対応の車載器について理解を深め、早めに切り替えの準備を進めていきましょう。

この記事をシェア

目次

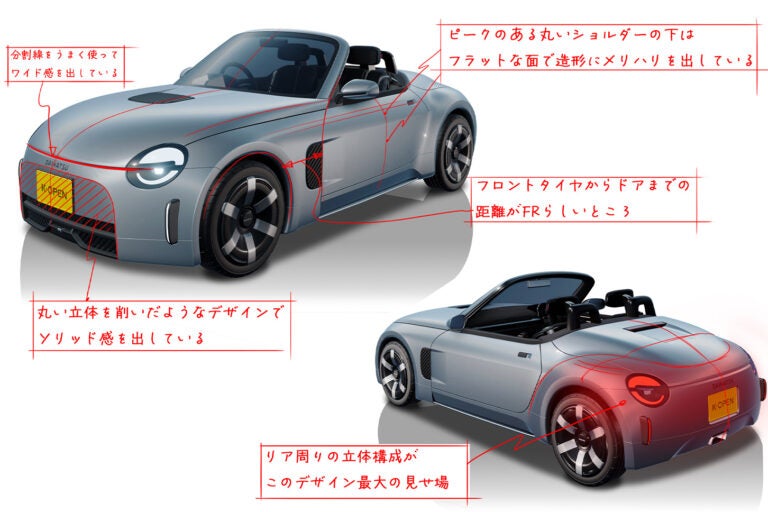

まるっと解説! ETC

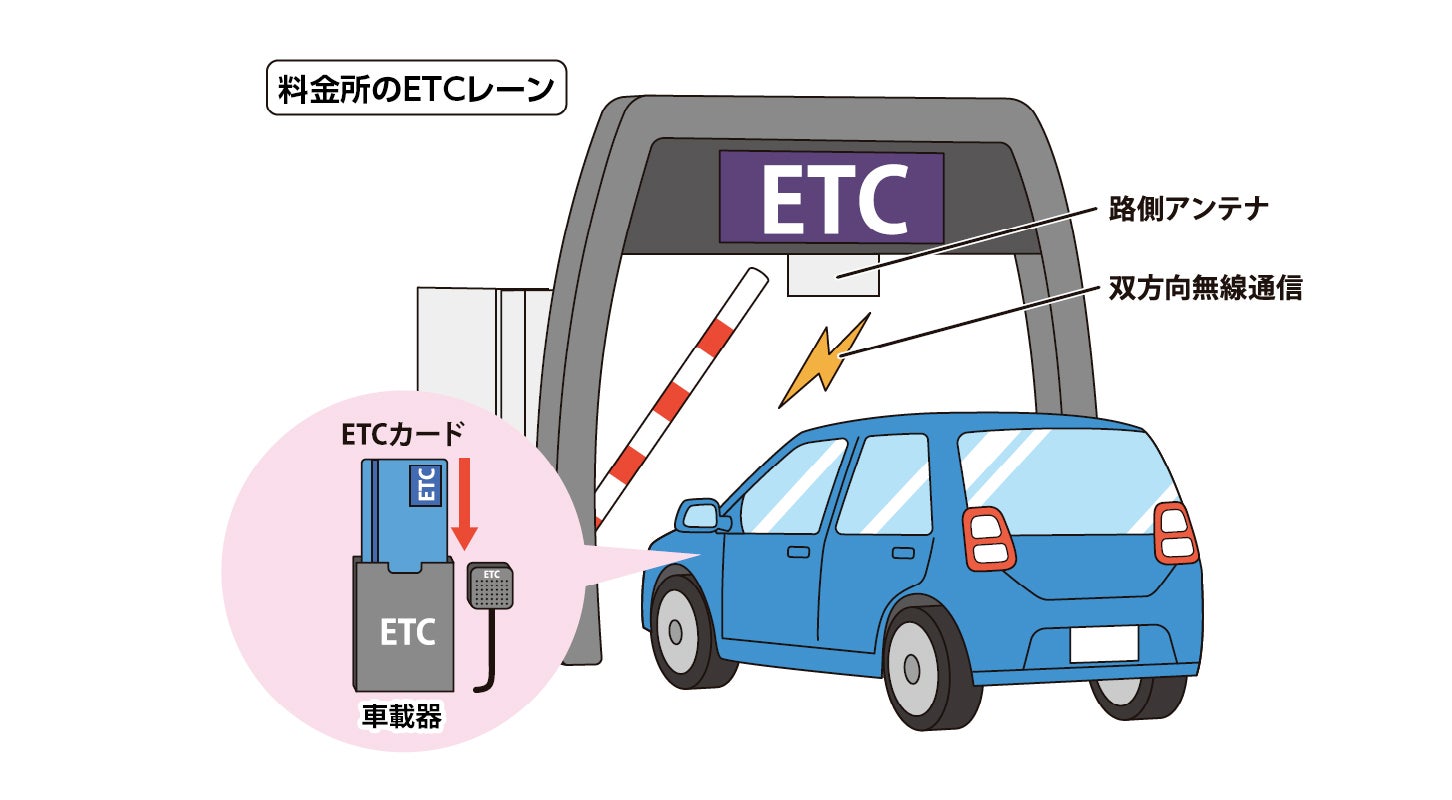

ETC(Electronic Toll Collection System)は、高速道路や有料道路で料金を自動的に支払えるシステムです。車に取り付けた車載器にカードを入れておけば、料金所のアンテナと通信して、止まることなくスムーズに通過できます。

2014年からは「ETC2.0」が導入され、ただ料金を払うだけでなく、渋滞回避の情報や安全運転サポートまで提供されるようになるなど、ますます便利になり、ドライバーにとって欠かせない存在になっています。

その一方で、ETCでは車両や利用者の情報がやり取りされているため、安心して使い続けるには不正利用の防止やプライバシー保護など、セキュリティ面の強化がとても重要になっているのです。

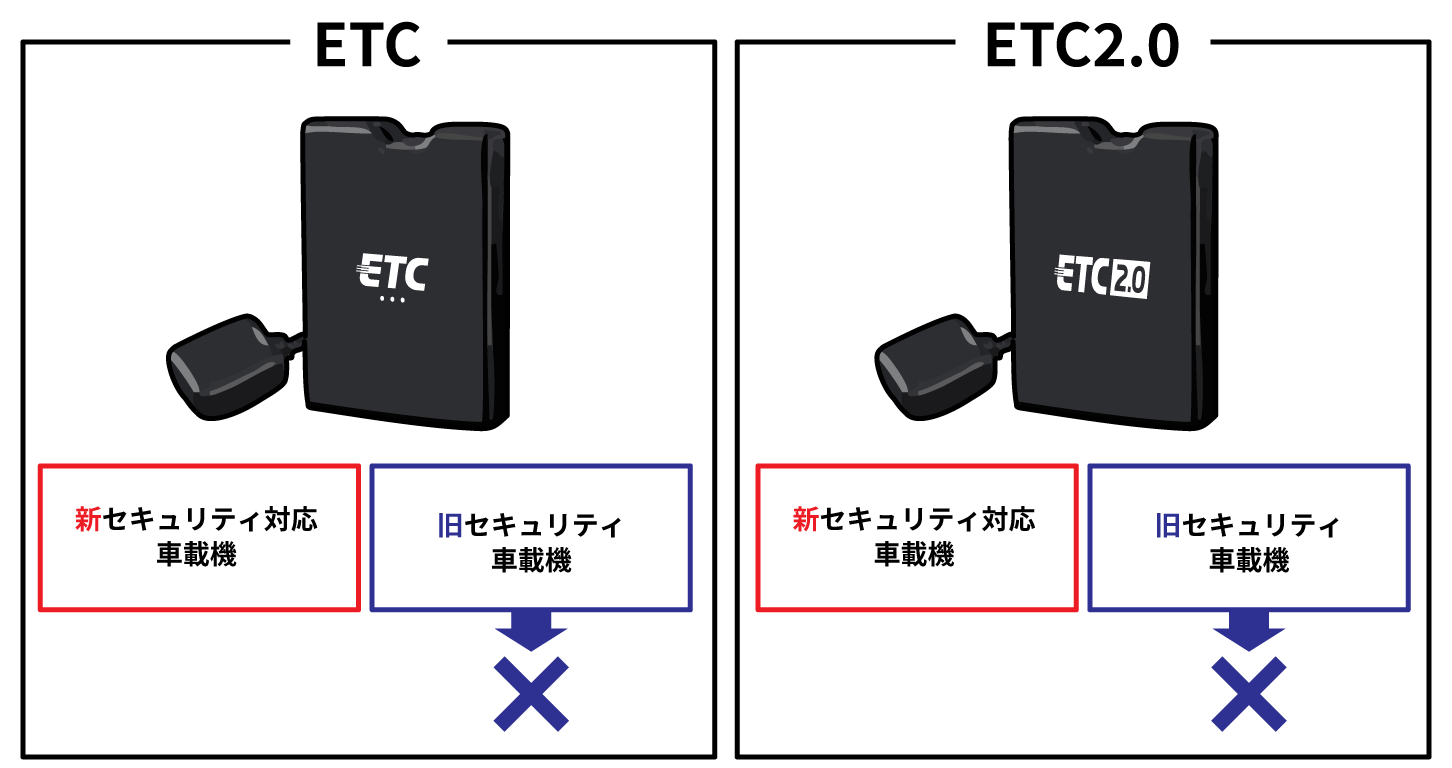

セキュリティ規格の変更で旧セキュリティ車載器が使えない!?

セキュリティ規格とは、国土交通省が定めているETCの安全ルールのことです。料金所・車載器・ETCカードの間でやり取りされる情報を、盗聴や改ざんから守るために設けられています。

現在、国土交通省と各道路会社は、利用者の情報や課金データをこれからも安心して使えるように、このセキュリティ規格の見直しを進めています。その結果、2030年頃までには旧規格の車載器が使えなくなり、新しい規格に対応した車載器への切り替えが必要になります。なお、ETC2.0の車載器でも古い規格のものがあるため、「ETC2.0だから安心」と思っている方も注意が必要です。

(※この取り組みは、電波法改正に伴うスプリアス規格変更とは別のものです)

変更の具体的な時期はまだ決まっていませんが、もしセキュリティ上の問題が見つかれば早まる可能性もあります。突然の変更で困らないよう、国土交通省や道路会社からの最新情報はこまめにチェックしておきましょう。

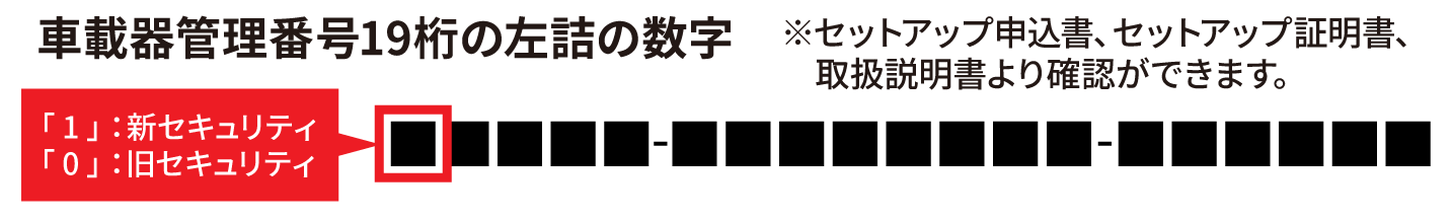

【見分け方①】書類を調べて、19桁の車載器管理番号を今すぐチェック

ここからは、あなたの車載器が新規格に対応しているかどうか見分ける方法をご紹介します。一つ目の方法は、車載器管理番号で識別するものです。車載器管理番号とは、車載器ごとにメーカーから付番された19桁の識別番号をいいます。

19桁の車載器管理番号が「1」から始まっている場合は、新セキュリティに対応しているため、今後も継続して利用できます。一方で、「0」から始まっている場合は旧セキュリティ対応となるため、新セキュリティへの移行後は使用できなくなります。

なお、車載器管理番号は以下の方法で簡単に確認できます。

車載器管理番号の4つの確認方法

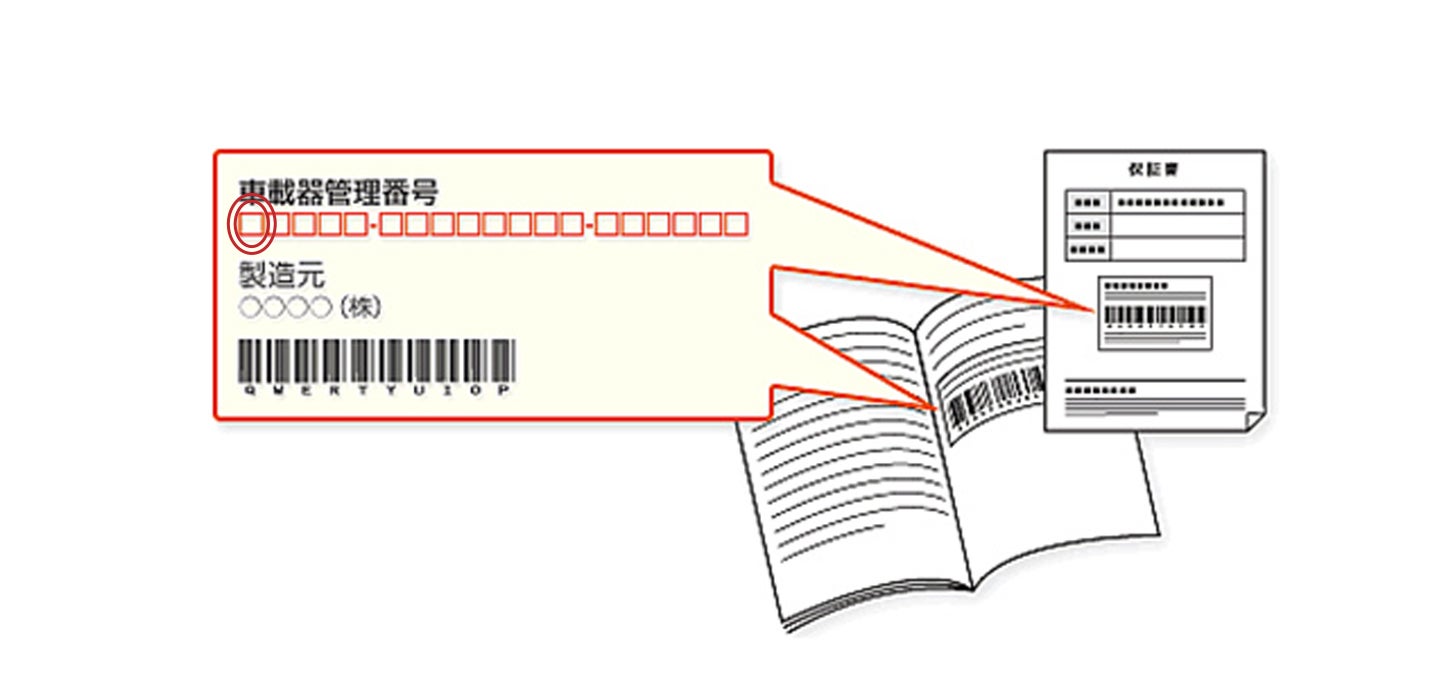

【確認方法1】

車載器の取扱説明書や保証書、パッケージの外箱に貼られたシールから確認できます。

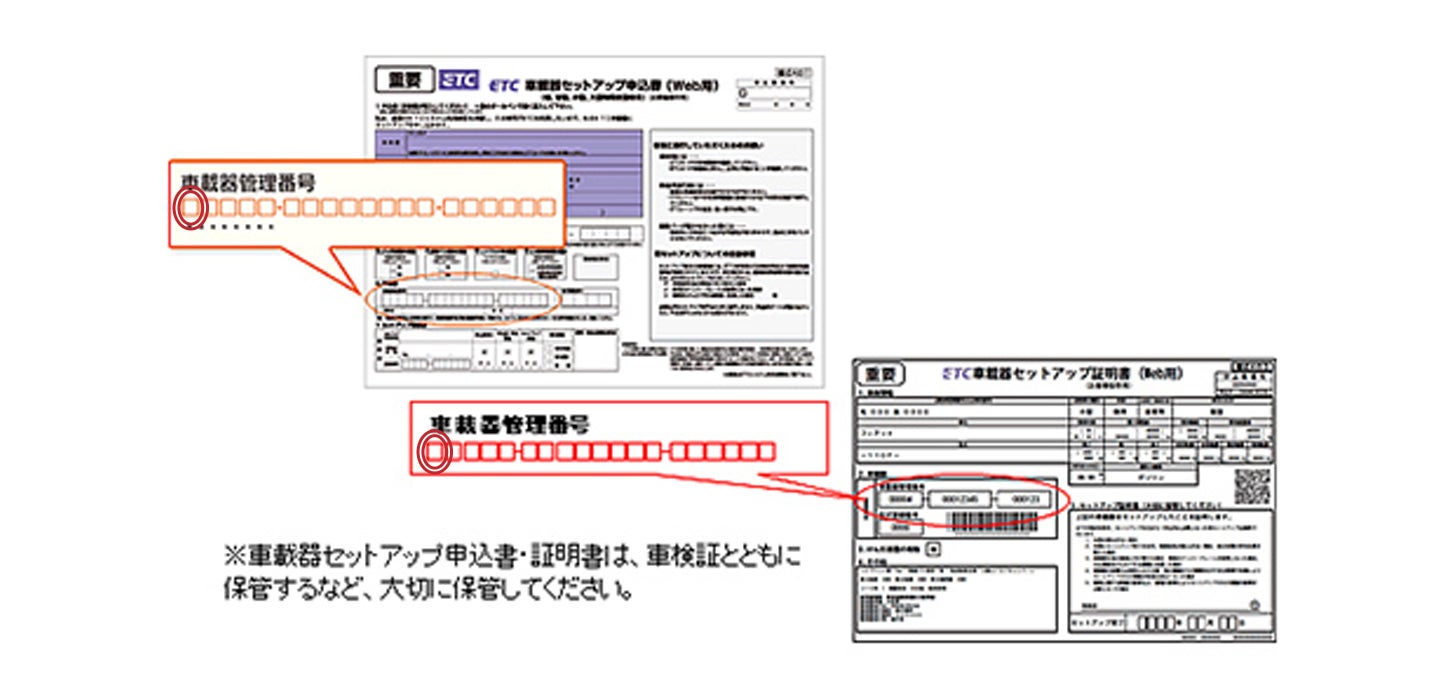

【確認方法2】

セットアップ申込書や証明書から調べられます。いずれも車載器取り付けの際、「車検証ファイル」に保管されていることが多いです。見つからない場合は購入・セットアップされた店舗へ問い合わせを。

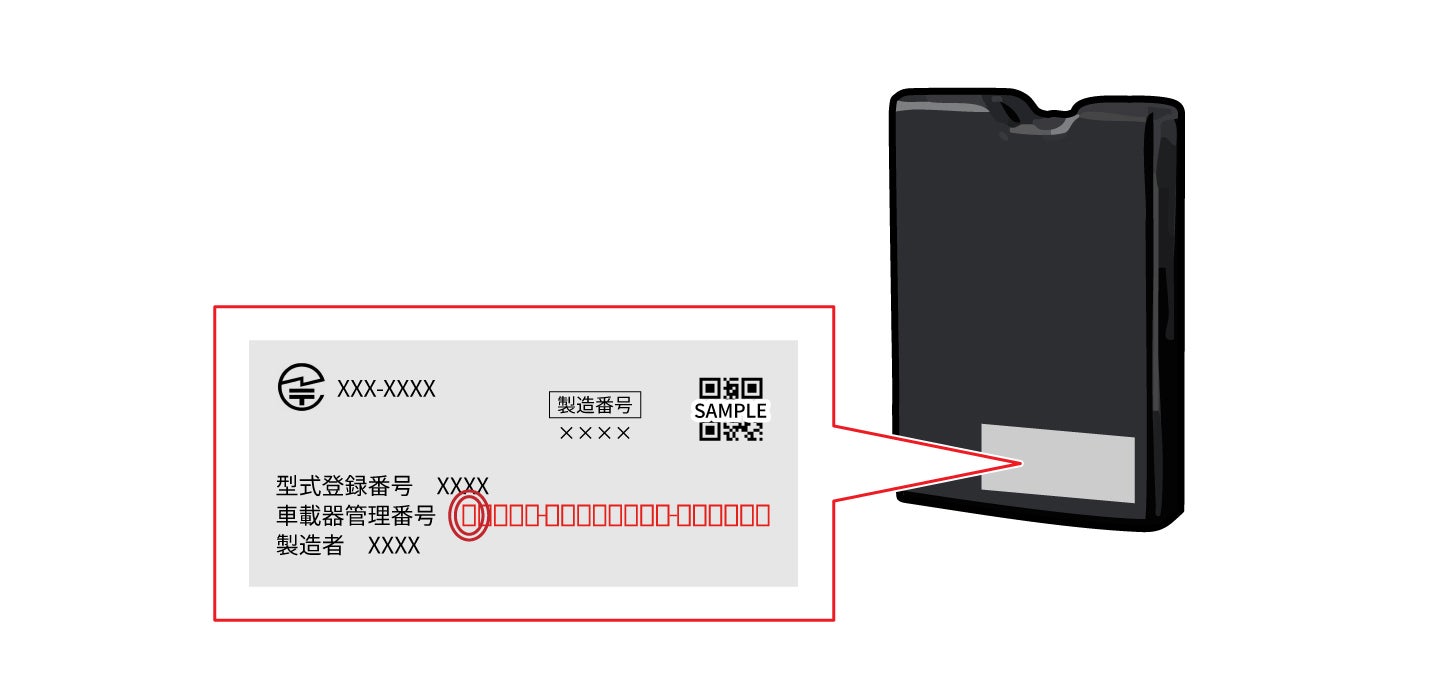

【確認方法3】

車載器本体にあるラベルで確認できます。ラベルはカード挿入口や本体底面等に貼られていることも。

【確認方法4】

一部の車載器には音声による案内や、車載器に連動するカーナビの画面で確認できるものもあります。操作方法は各メーカーの取扱説明書を確認しましょう。

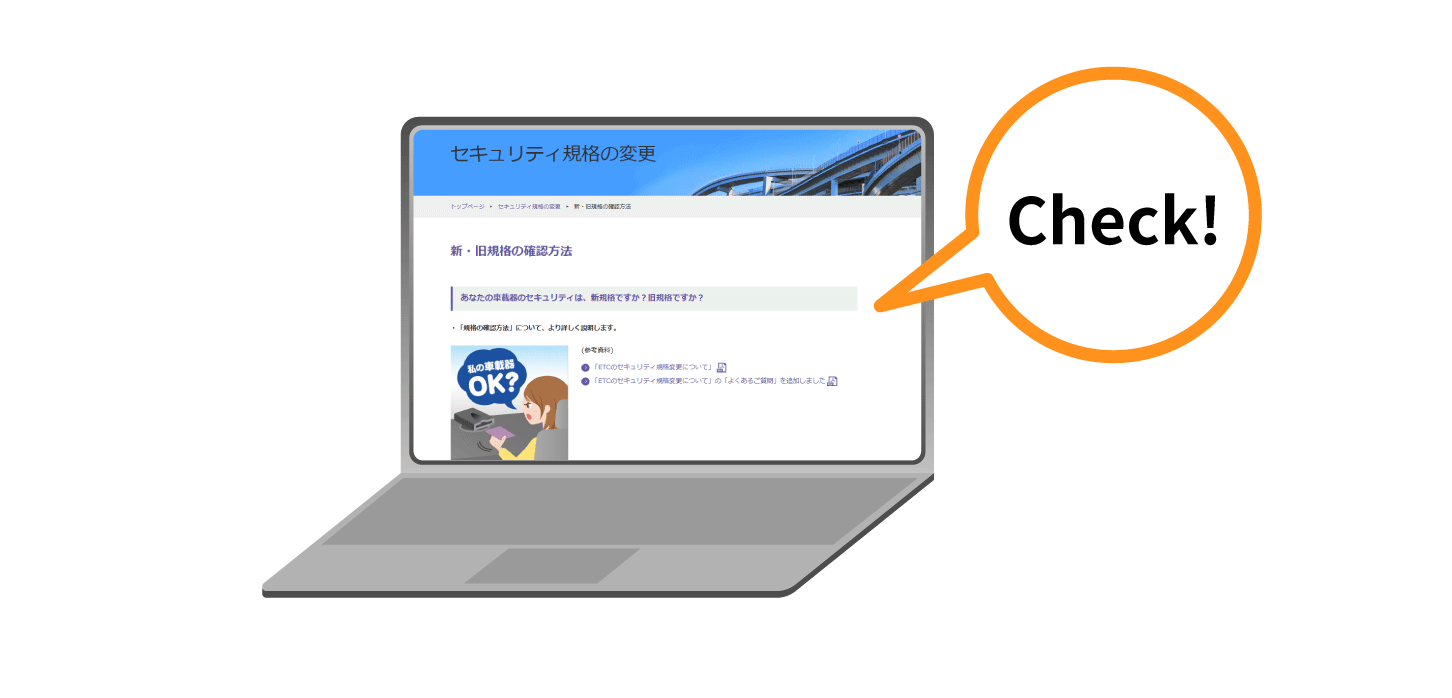

【見分け方②】車載器本体に表示された識別マークで判別

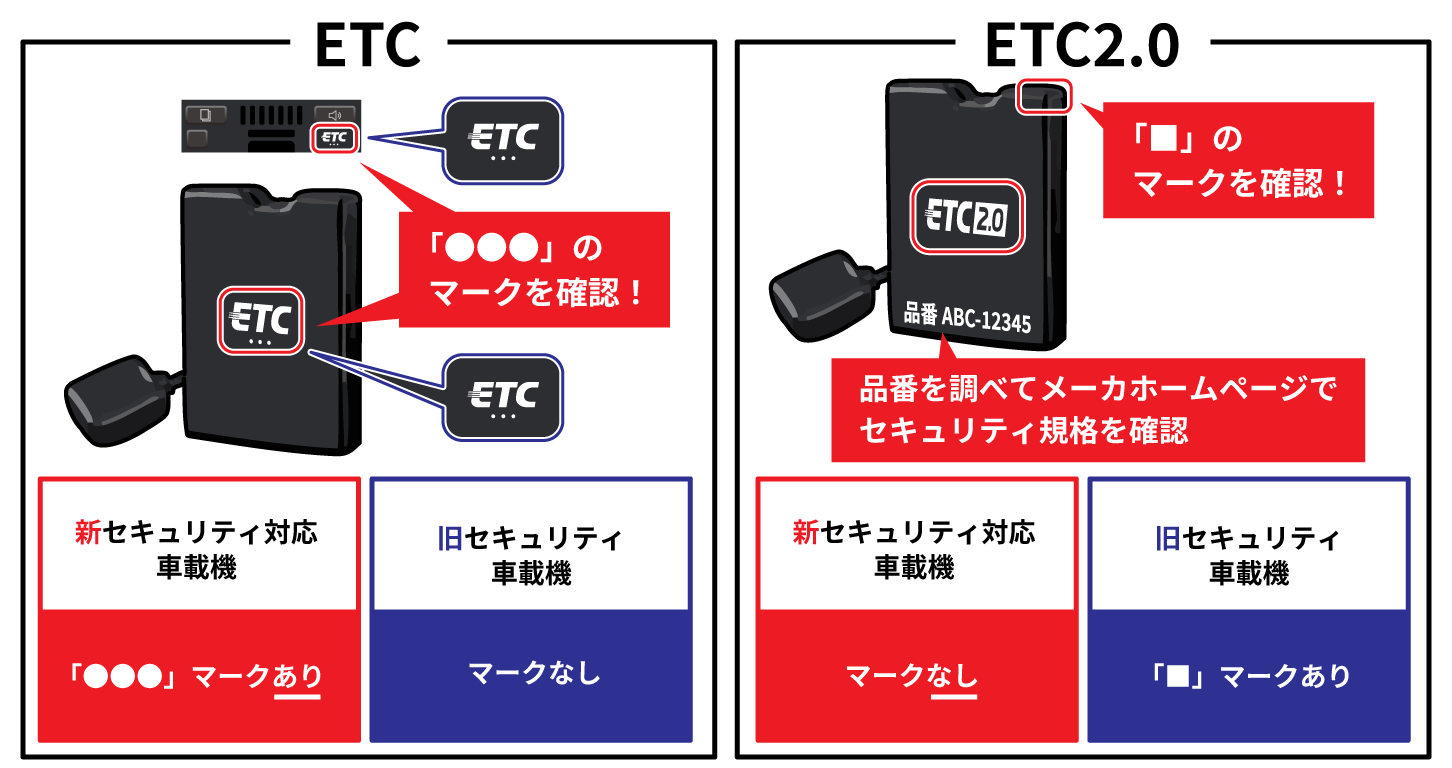

二つ目の方法は、車載器本体に表示されている識別マークを確認するものです。マークやロゴの有無で見分けられますが、ETC車載器とETC2.0車載器(ETC-DSRCを含む)では確認すべきポイントが異なるため、注意が必要です。

以下の図を見て識別のポイントをチェックしましょう。

ただし、型式により識別マーク(「●●●」「■」)が描かれていない場合もあります。確認できないときは、車載器を購入した販売店またはセットアップ店に問い合わせてください。

ETC車載器を利用する3つの注意点

【注意点1】セットアップは必ず登録店で

ETCを利用する際は、車両情報の登録(セットアップ)が必要です。高度なセキュリティ処理が求められるため、セットアップ作業は必ずセットアップ店で行いましょう。

【注意点2】車の車両情報が変わったら再セットアップ

車載器の付替え、ナンバープレートの変更、けん引装置装着などにより、車両情報が変更になった場合は、再セットアップをします。再セットアップ作業も、必ず登録されたセットアップ店で行いましょう。

【注意点3】バイクは二輪車用の車載器を設置

バイクでETCを利用する場合は、防水性・防塵性・耐震動性を備えた専用の車載器を設置する必要があります。これらの性能が不足していると、走行中に誤作動が起きて通信エラーにつながり、開閉バーが開かないなどの危険が高まりますので、必ず専用の車載器を正しく設置することが大切です。

最後に、今後、国土交通省や各道路会社から具体的な移行時期が発表されれば、多くのユーザーが新セキュリティ対応の車載器を購入することになります。今のうちに「車載器管理番号」や「識別マーク」を確認し、円滑に移行できるように準備を進めておきましょう。そうすることで、これからも安心してETCを利用し続けることができます。