赤なのに全方向矢印「←↑→」が点灯する信号機! 普通の青信号と何が違う? その意外な役割とは。

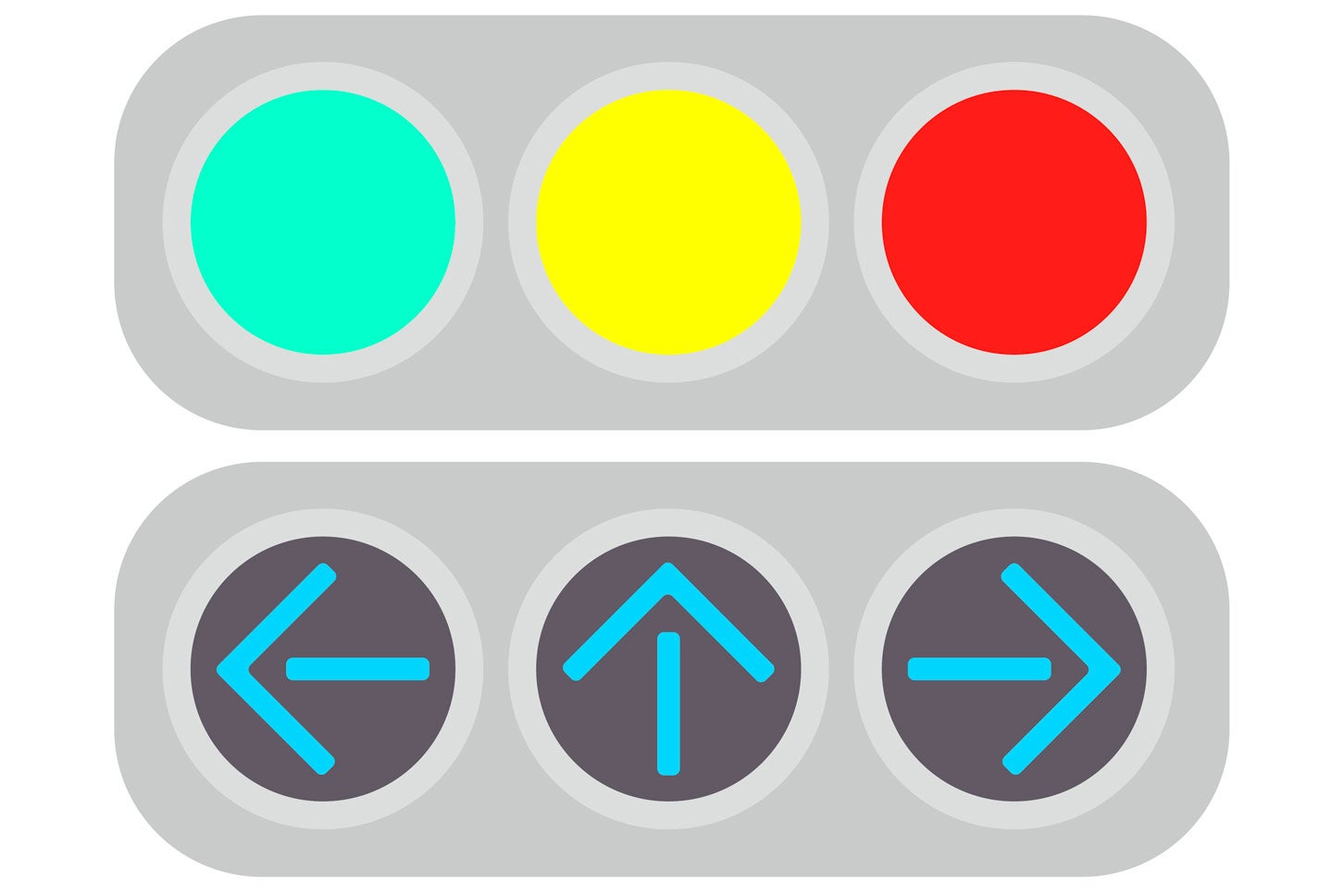

都市部の交差点で、赤信号のまま全方向(左折・直進・右折)を示す青い矢印が同時に点灯している信号機を目にしたことはありませんか? 一見すると通常の青信号と同じように見えますが、実はこの「全方向矢印信号」には独自の目的とメリットがあります。

この記事をシェア

全方向矢印信号の意味とメリット

右折車専用の矢印信号はよく見かけるが、全方向はなかなか見かけない。

都市部の交差点で見かける信号機には、赤信号と同時に全方向(左折・直進・右折)を示す青い矢印式信号機が点灯しているものがあります。これは通常の青信号と同じ役割があるように見えますが、いったい何が違うのでしょうか?

そもそも矢印式信号機は、交通事故の抑制や渋滞の緩和を目的として、主に車線の多い道路や駅前など、交通量の多い都市部に設置されています。左折・直進・右折のいずれか、もしくはどれか2つを点灯するのが一般的ですが、前述のように全方向が同時に点灯する場合もあり、これを「全方向矢印信号」と呼びます。

全方向矢印信号は、歩行者と車両の動線を時間的に分離する「歩車分離式信号機」として導入されることが多く、交差点での交通事故防止に効果的とされています。

通常の青信号では、車両の進行と歩行者の横断が同時に行われるため、左折や右折時に歩行者と車両が交錯する可能性があります。これに対し、全方向矢印信号では、車両用と歩行者用の信号表示を分離することで、歩行者の安全性を高めるとともに、右左折する車両がスムーズに走行できるメリットがあります。

なぜ全方向矢印信号を青信号にしないのか?

青信号で右左折をする時は、対向車や歩行者の存在が気になるもの。(c) beeboys – stock.adobe.com

全方向矢印信号が点灯している際、なぜ通常の青信号にしないのか疑問に思う方もいるかもしれません。その理由は、ドライバーの行動心理と交通管理上の配慮にあります。

日本交通管理技術協会によると、青信号になるとドライバーは対向車や歩行者が来ると認識しがちで、対向車が赤信号で停止していても、直進車が進入してくる可能性を考慮して右折を躊躇することがあります。これに対し、全方向矢印信号は、対向車が来ないことを明示的に示すことで、ドライバーが安心して右折できるようにする効果があるそうです。

確かに、目の前の信号機が青信号だったとしても、対向車側の信号がどうなっているのかは認識できません。通常の交差点と同じように見えるため、右折待ちで停止してしまうかもしれません。そうすると自ずと渋滞や混雑の原因になってしまうでしょう。

都市部に多いのはどうして?

灯火の数が多いと設置コストが高くなるため、導入されることが少ない。(c) hanamuradesign – stock.adobe.com

全方向矢印信号は、都市部では多く見られますが、地方ではそれほど多くありません。これは、矢印信号の灯火の数が多いため、全方向矢印信号の設置コストが高くなることや、全国的に交通事故件数が減少していることから、安全設備への予算が削減される傾向にあることなどが一因だといわれています。

さらに、矢印信号の運用方法や設置基準には地域差があり、都道府県ごとに信号の動き方が異なる場合があります。このため、ドライバーは信号機の表示をしっかりと確認し、地域ごとの交通ルールに注意を払うことが必要です。

このように、全方向矢印信号は、歩車分離式信号機として導入されるケースが多く、交通事故の抑制や渋滞の緩和を目的として導入されています。ドライバーにとっても歩行者にとっても安全性が高いこの信号機を見かけた時は、困惑することなく信号機に従えるよう覚えておきましょう。

記事の画像ギャラリーを見る