なぜ「バッテリー上がり」は起こる? この“前兆”に思い当たったら要注意!

とつぜんクルマのエンジンがかからなくなった場合、どうすればいいのだろうか? もしかすると、それはバッテリーが上がったせいかもしれない。もしもの時に備えて「バッテリーあがり(上がり)」の原因と対処・対策を確認しておこう。

この記事をシェア

最も救援要請が多いクルマのトラブル「バッテリー上がり」

クルマにはエンジンを始動させたり、電装品を使用するために、充電可能な電池(バッテリー)が積まれている。このバッテリーの蓄電量が不足した状態に陥ると、エンジンを始動させるセルモーターが動かなくなり、走行ができなくなる。また、ライト類などの電装品も使用できなくなる厄介なクルマのトラブルが「バッテリー上がり」だ。

JAFが発表している「ロードサービス 主な出動理由」では、一般道で4輪車の場合、バッテリー上がりは常に救援要請理由で第1位だ。“過放電”によるバッテリー上がりの件数を確認してみると、2023年度のゴールデンウィーク期間の救援要請は2万1228件、お盆期間は1万1931件、年末年始期間は3万3806件と、1年を通してバッテリー上がりが発生していることがよくわかる。

2023年度ゴールデンウィーク期間におけるJAFの主な出動理由TOP10(一般道路・四輪)。画像=JAF

バッテリー上がりの原因はなに?

JAFの出動理由にあるように、バッテリー上がりの代表的な原因にはバッテリーの「過放電」と「破損・劣化」がある。それぞれどのような具体例があるのか、確認してみよう。

■バッテリーの過放電

・長期間クルマに乗らない(エンジンをかけない)ことによる自然放電

・エンジン停止状態でライト類をつけっぱなしにした。またはドアが閉まっていない(半ドア)状態で放置した

・エンジンはかかっていたが、エアコンやライト類、オーディオなどの同時使用で、バッテリーを酷使

クルマはエンジンがかかった状態だと、バッテリーに充電をしてくれるが、蓄電された電力がなくなると、バッテリー不足になる。バッテリーの電力は空調ファンなどはもちろん、パワーウインドウ、ルームランプ、ヘッドライト、ワイパー、オーディオ、カーナビ、ドライブレコーダーなど、さまざまな用途で消耗する。

クルマが発電する電力に対して消費電力がこれを上回り続けると、バッテリーが不足してしまうので、夏の冷房や冬の暖房、雨が降っている夜間など、電装品を複数使用するシーンでの走行は要注意だ。

ルームライトをつけっぱなしにしないよう、日頃から気を付けたい。(c) Kazu8 - stock.adobe.com

■バッテリーの破損・劣化

・事故等の衝撃でバッテリーそのものが破損

・バッテリーが劣化した(容量の低下、極板の剥がれなど)

・バッテリーが膨張した

クルマの走行環境で前後するが、バッテリーの寿命は一般的には2~3年と言われている。バッテリーは寿命が近付くと、エンジン始動時のセルモーターの回転が弱まったり、ライト類の明るさが不安定になったりする。バッテリーの膨張や破損に、バッテリー液の残量のバラつきといった、外見上の変化で気付けることもある。

実際にバッテリーが上がったらどうする?

先述した通り、バッテリーが上がるとエンジンがかからなくなり、ライト類やパワーウインドウ、タッチパネルなどの電装品も動かなくなる。このとき、何度もエンジンをかけようとしても、バッテリーに負荷をかけるだけなので、次の対処方に気持ちを切り替えよう。

(1)ロードサービスに救援を要請する

(2)他のクルマから電気を分けてもらう(ジャンプスタート、またはジャンピングスタート)

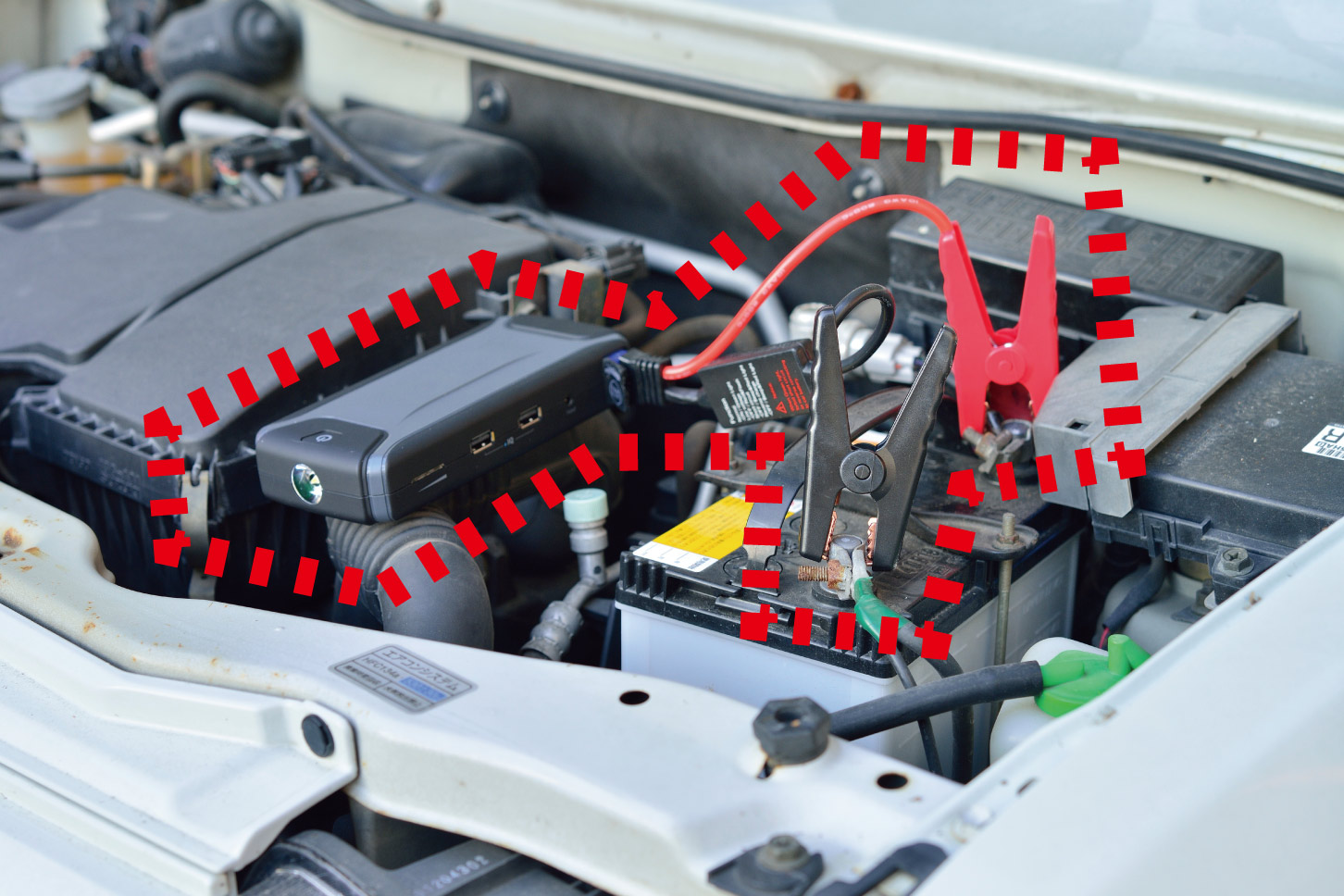

(3)ジャンプスターターなどを使い、自分で充電する

(1)は最も確実な方法でプロのロードサービスを呼ぶ行為だ。(2)は他のクルマに救援を頼み、ブースターケーブルを使って電気を分けてもらうものだが、基本的な知識がないと危険もある。自信がなければ避けた方がよい。(3)のジャンプスターターとは急用携帯型バッテリーのことで、ジャンプスターターの赤と黒の端子をバッテリーに接続すれば、一時的にエンジンをかけられるようになるというもの。サイズも比較的コンパクトで、最近の商品はモバイルバッテリーとしてスマホなどの充電にも使用できるので、緊急時のためにひとつは持っておきたいカーグッズだ。

しかし、ジャンプスタートなどによってエンジンが再始動したとしても、バッテリーが回復したとは言えず、バッテリーの正確な状態はプロに確認してもらう必要がある。できるだけ近くの整備工場や対応してくれるカーショップなどに向かい、判断してもらおう。

ジャンプスターターを使って充電している様子。(c) kagonma - stock.adobe.com

バッテリー上がりを防ぐにはどうしたらいい?

最後に、バッテリー上がりを防ぐ方法を紹介する。まず、クルマを停めて降車した際、半ドア状態やライト類が点灯したままではないか、しっかりと確認する習慣をつけよう。また、基本的なことだが自然放電の対策として、定期的にクルマに乗って走ることも大切だ。

定期点検も重要で、バッテリーの液量は最高・最低液面線の間で適切なラインを保てているか、バッテリーの端子や金具の緩みに、ゴミの付着などはないかを日頃から確認しておきたい。点検する際、充電器を使ったバッテリー充電を経験しておければ、緊急時の予行練習にもなるだろう。

そして、バッテリー上がりの前兆にも反応できるようにしておきたい。エンジンの始動やライト類が暗く感じたり、パワーウインドウの開閉速度に違和感を感じたら、バッテリー上がりを疑ってほしい。

以上が、基本的なバッテリー上がり対策だ。今回紹介したバッテリー上がりについては、エンジン車だけでなく、EVやPHEVの補機用バッテリーでも発生することがあるため、役立つ機会があるかもしれない。ぜひとも覚えておこう。

車載バッテリー。EVやPHEVは走行用のバッテリーを別に搭載しているため、“補機(ほき)用バッテリー”がエンジン車にとってのバッテリーに該当する。(c) Oleksii Nykonchuk - stock.adobe.com