トヨタ・2000GT

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。昔もいまも、超日本級スポーツカー「トヨタ・2000GT」。

この記事をシェア

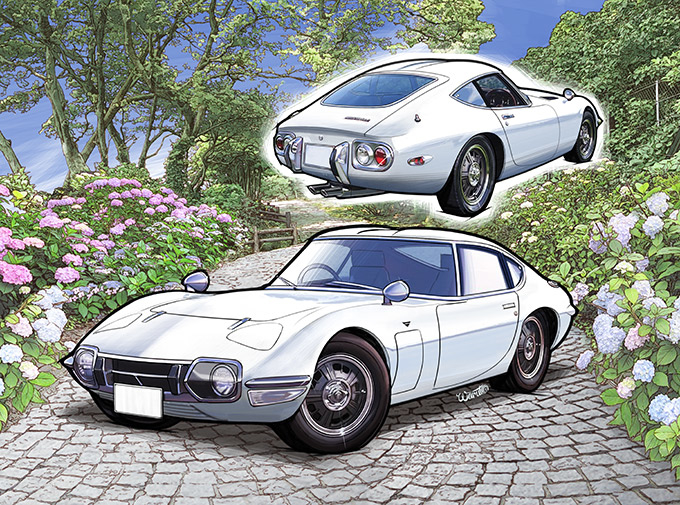

イラスト=waruta

トヨタ2000GTのステアリングを握る幸運に恵まれたのは、90年代半ばだった。試乗させてもらったのは、67年式。すでに30年近く経っていたが、自宅のなかに駐車スペースをつくるほどのオーナーと幸せに暮らす程度極上の1台である。

ビニールレザーのシートに収まると、コクピットは、思いのほかコンパクトだった。それもそのはず、ボディ全長は、いまの86(ハチロク)より短い。1600mmの全幅は5ナンバー枠を10cmも残している。脚はほぼストレートに伸びるが、38cm径のステアリングホイールは、胸元の近い位置にくる。同時代の英国製スポーツカーに似たドライビングポジションである。

5段MTのシフトストロークは短い。おかげで、運転の動線もコンパクトだ。動き出す前から、「スポーツカーに乗っている!」という気分に浸れる。クラッチペダルはとくべつ重くない。「フットレストか!?」と勘違いするほど重かったハコスカやケンメリGT-Rのクラッチとは段違いである。

垂直に切り立ったダッシュボードからステッキ型の駐車ブレーキレバーが水平に突き出している。ローズウッドのダッシュパネルも美しいが、外科手術道具のような精度感を持つブレーキレバーの操作フィールも高級で、お金持ちの家に遊びに来ています、という感じがした。

トヨタ2000GTは、67年から70年まで337台しかつくられなかった。その稀少性から、90年代半ばでも「カタチがあるだけで1000万円。程度がよければ2000万円以上」と言われた。そんなクルマだから、試乗したのは数時間、一般道だけである。

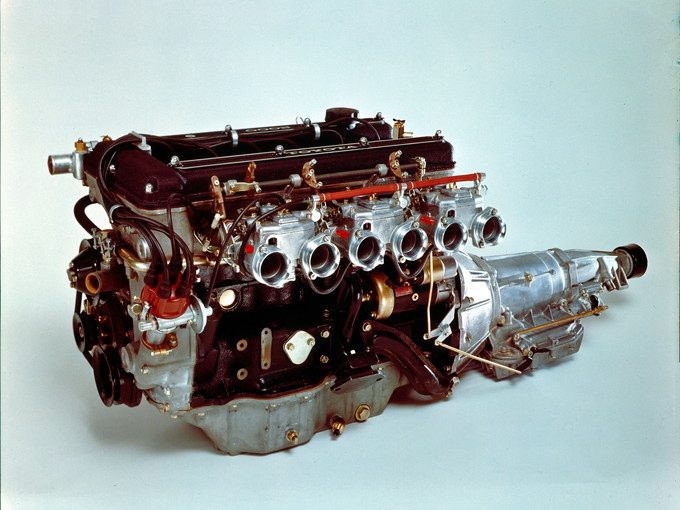

その範囲でいちばん印象に残ったのは、やはりクルマ全体の高級感だった。長いノーズに収まる長いエンジンは、ヤマハ発動機との共同開発による2ℓ直列6気筒。クラウン用M型エンジンのブロックに、1気筒あたり2バルブのDOHCヘッドを載せ、150psを発生する。

5500rpmを超えると、急に吹き上がりが重くなるが、4000rpmあたりまでの実用域でのマナーは文句なしだ。目の詰んだスムーズな回転感覚は、さすが直列6気筒。三国工業製のソレックスキャブレターを3基備えるが、高性能キャブ車にありがちな気難しさはない。ふつうに街なかを流していても、湧き上がるようなトルク感が気持ちよかった。

運転のしやすさにも驚いた。いま仮に、免許とりたての人が乗ったとしても、気になる点は、ノンパワーのステアリングが、据え切りと微速域で重いことくらいのものだろう。古いクルマにありがちなクセもなければ、コツも要らない。そういうところは、このころからすでに「さすがトヨタ車!」だったのだ。

トヨタ2000GTが日本人に初披露されたのは、65年の東京モーターショーである。政府が大衆車づくりの指針を示した「国民車構想」からたった10年で、こんな高級スポーツカーが登場したのは驚きだが、実際、乗ってみても、同時代の日本車からは頭抜けた高級感と扱いやすさを備えたクルマだった。

ローズウッドが飴色に輝くダッシュボード。その下部には、パーキングブレーキのレバーが設置されており、手前に引くとブレーキがかかる。

クラウン用直列6気筒エンジンをベースにツインカム化されたエンジンを搭載。最高出力は150ps/6600rpm、最大トルクは18.0kgm/5000rpmを発生した。

1966年には、茨城県谷田部町(現・つくば市)の高速周回路で、国際スピードトライアルに挑戦。78時間を平均時速206.18kmで走り抜き、3つの世界新記録と13の国際新記録を打ち立てた。

文=下野康史 1955年生まれ。東京都出身。日本一難読苗字(?)の自動車ライター。自動車雑誌の編集者を経て88年からフリー。雑誌、単行本、WEBなどさまざまなメディアで執筆中。近著に『ポルシェより、フェラーリより、ロードバイクが好き』(講談社文庫)

→【バックナンバー】これまでの「ぼくは車と生きてきた」を見る